現実の街並みを忠実に再現し、小学生が安全に「危険を体験」 ――精密な3D地図データが実現する次世代の交通安全教育

自動車の安全性能の向上により、交通事故の死傷者数は年々減少傾向にあります。しかし、残念ながらいまだその数は少ないとは言えません。とくに歩行中の交通事故死傷者数は7歳児が突出して多いのです。小学校入学とともに、一人での外出も増えるこの年代の子どもたちに、どのように交通安全の重要性を伝えるか。トヨタテクニカルディベロップメント株式会社様(以下、TTDC)は、この課題に対してVR(仮想現実)技術を活用した新しいアプローチを試みています。

実在する街並みを忠実に再現した仮想空間で、実際には体験させることのできない危険な状況を安全に体験するシミュレーターを開発。親子での共通の体験を通じて、高い教育効果をもたらすことが期待されています。自動車の視点だけでなく、歩行者の目線も加えた交通安全の取り組みに、ゼンリンの3D地図データが採用されました。

今回は、本取り組みについて、トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 プラットフォーム開発部 デジタルツイン研究開発室 室長で名古屋大学 未来社会創造機構 特任准教授の伴和徳様、グループ長の吉岡洸一様にお話を伺いました。

課題

- 子どもたちに交通安全の重要性を伝えるための「リアルな街並み」の再現

ご提案内容

- 子どもたちが見慣れた通学路の「3D地図データ」制作

導入効果

- 体験イベントでの高評価

- 危険性を正しく認識

導入企業様

トヨタテクニカルディベロップメント株式会社

写真左から、ゼンリン中澤(営業担当)、TTDC吉岡様、伴様、ゼンリン遠山(営業担当)

プラットフォーム開発部 デジタルツイン研究開発室 室長

名古屋大学 未来社会創造機構 特任准教授

伴 和徳 様

プラットフォーム開発部 デジタルツイン研究開発室 グループ長

吉岡 洸一 様

- 【所在地】

-

・本社

愛知県豊田市花本町井前1番地9

- 【資本金】

-

5.5億円

- 【従業員数】

-

1,020名(2024年4月1日現在)

- 【事業内容】

-

IP(知的財産)事業、計測シミュレーション事業

導入ソリューション

シミュレーター開発は自動運転車の評価から

――まずは御社の事業概要について教えてください。

検証シミュレーター「DiIMo」:自動車側

- 伴氏:

-

当社は、トヨタ自動車株式会社の100%子会社で、自動車づくりに関わる周辺環境の開発に取り組んでいます。事業は、計測シミュレーションと知財IPの2つにわかれており、私たちが所属する計測シミュレーション事業本部は、シミュレーションやモデルベースの開発のほか、デジタルツイン技術の開発に取り組んでいます。

私たちの役割は、デジタルツイン技術を自動運転開発に応用することで自動運転の評価を仮想空間で実施するところから始まりました。マクロな視点で考えれば、自動車も街の一部と捉えられます。自動運転の評価は、自動車だけの視点で捉えていても、全体としての評価ができません。

そのため、現在では対象を街全体に広げて、デジタルツインとメタバースの技術を組み合わせた新たな検証シミュレーター「DiIMo」(Digital Inclusive Mobility)の開発に取り組んでいます。

――検証シミュレーター「DiIMo」について詳しく教えてください。

検証シミュレーター「DiIMo」:歩行者側

- 伴氏:

-

街には、自動運転車だけでなく、歩行者や他の車両も存在しています。従来、自動運転は安全機能の評価に重点を置いてきましたが、実際に街のなかを走る際は周辺の歩行者がどう感じるか、といった感情や認識といった受容性はこれまで評価する手段がありませんでした。

私たちのシミュレーションでは、現実の街そのものを仮想空間で再現しており、自動車だけでなく、歩行者や他の乗り物などを含んだ双方向的なシミュレーションが可能です。

仮想空間に現実と同じように、車や歩行者などの移動体が入り、それを体験することで、体験者がどのように感じるか、といった歩行者やドライバーの受容性などの非機能要件の検証に注力しています。DiIMoは、自動運転車の評価から始まりましたが、今では人が評価した街やサービスづくりへの活用も試みています。

子どもたちに安全に「危険を体験」させるために

――DiIMoの背景としてゼンリンの3D地図データを活用するに至った経緯を教えてください。

伴氏:交通事故死傷者をゼロにしたいという思いがきっかけです。当社は、交通事故を無くすために、業界を越えて幅広く活動を行う「タテシナ会議」分科会に参画しており、児童に向けた啓発ツールを開発するにあたり、仮想空間での体験を活かせると考え、DiIMoを用いた取り組みを始めました。

プラットフォーム開発部 デジタルツイン研究開発室 室長の伴氏

- 伴氏:

-

歩行者は交通弱者です。歩行中の交通事故による死傷者を年齢別で比較すると、とくに7歳児が突出して多いことがわかります。7歳児はちょうど小学校に通い、1人で外出し始める時期である一方、交通事故の危険性をまだ十分に理解できていない年齢です。

ところが、子どもたちに交通事故の危険性を伝えることは簡単ではありません。危険性を理解してもらうには、危険な状況を子どもたち自らが体験してもらうことが必要です。しかし、実際の道路で危険な状況を体験することはできません。

そこで、子どもたちが実際に使用する通学路などの身近な場所をDiIMoによって仮想空間上に再現し、危険な状況を体験してもらうことで、交通安全の啓蒙を行っています。そのためにはさまざまな場所を仮想空間に構築する必要があります。当初は、自社でデータ制作を試みましたが、1つのエリアを再現するのに3ヶ月以上かかったうえ、精度面での課題も残りました。

現実にはない急斜面ができてしまうなど、修正が追いつかないほどだったのです。

私たちの目的は、体験する環境を構築することであり、3D空間以外のさまざまな要素の開発も必要です。そこで既存の3D空間の使用を検討し、最終的にゼンリンの3D地図データを採用しました。

精密なデータがもたらすリアルな仮想体験

――なぜゼンリンの3D地図データを選ばれたのでしょうか?

プラットフォーム開発部 デジタルツイン研究開発室 グループ長の吉岡氏

- 吉岡氏:

-

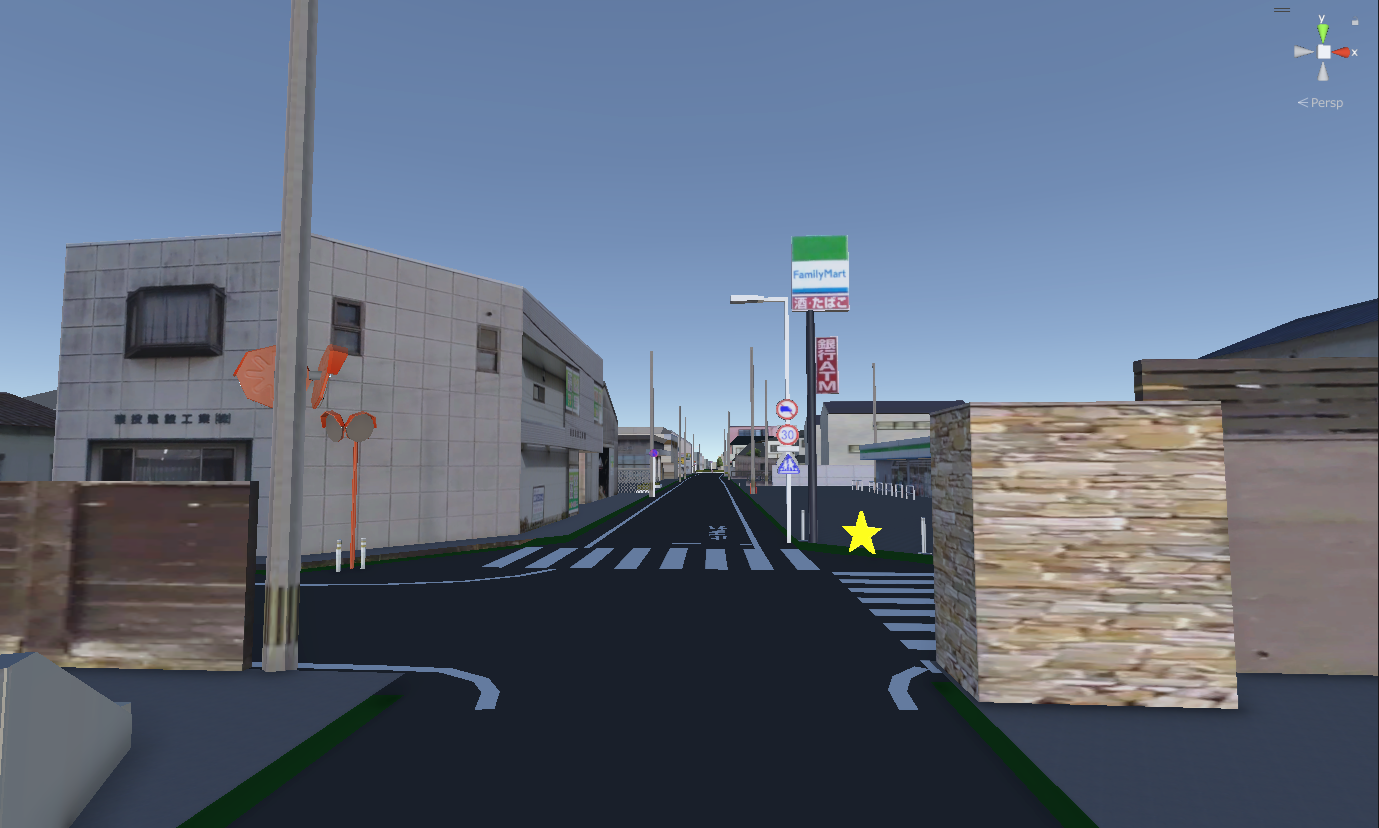

決め手となったのは「用途に適した再現度」でした。ゼンリンの3D地図データは汎用的な建物や道路などの基本データに加えて、現地での情報収集に基づきデータの加工を依頼できるため、理想的な仮想空間を構築できると判断し導入に至りました。

私たちが構築しているシミュレーション環境では、単なる見た目の再現だけでは不十分です。この場所だと認識できる街並み、看板などの再現度がないと、リアルな体験ができません。対象が子どもたちであることもあり、リアルな空間を再現できないと、子どもたちは異変にばかり注目してしまい、本来の目的である交通安全の教育に適しません。

他社の3D地図データの活用も検討しましたが、地表面にある構造物や道路の再現度が低く、歩行や走行するには情報が不足していました。建築物の再現やドローンのシミュレーターとしては問題ないのですが、私たちのシミュレーターでは、仮想空間上で自動車や人を動かすため、こうした情報が欠かせませんでした。

――データの加工や調整についてはいかがでしょうか。

今回制作した交差点画像(子どもたちが見慣れた交差点を再現)

- 吉岡氏:

-

大きく2つの調整をお願いしました。1つ目は、道路起伏の調整です。実際の道路では緩やかに続いている部分も、データ上では急な段差や凹凸として表現されることがあり、これを滑らかにする作業が必要でした。

2つ目は、交差点付近の見通しの調整です。建物や植栽の配置や高さを微調整し、実際の交差点と同じ視認性を正確に再現することを依頼しました。建物の外壁やフェンスの位置や高さがずれるだけでも、現実と危険性が変わってしまうためで、細かな再現が必要だったのです。これらの調整も含めて、発注から2ヶ月で納品いただいたうえ、満足のいく仕上がりになりました。

また、ゲームエンジンに導入するうえで、建物や道路などの要素がメッシュとして分離されていることも重要でした。とくに、フェンスや植栽は、人が通ったときに当たり判定できないと、貫通できてしまうため、シミュレーションとしての要件を満たせません。これらが分離されていることにより、簡易に調整することができました。時には現地の状況と照らし合わせながら、個別に最終の調整を行うことで、リアルな街並みが再現できました。

――実験の具体的な内容について教えてください。

- 伴氏:

-

昨年11月に愛知県庁と豊田市で展示イベントを実施し、合わせて約80組の親子が参加しました。子どもたちは歩行者としての視点で危険な場面を体験し、同時に親御さんには車両からの視点で同じ場面を見ていただきます。たとえば、見通しの悪い交差点での飛び出しシーンの体験です。体験後には、歩行者、運転者に加え、俯瞰の視点を加えた3つの映像を見ながら振り返り、危険な状況を体験者に考察してもらいます。このシミュレーションで重要なのは、相手の視点も見られることです。このような双方向の体験は、家族間での交通安全についての具体的な対話を促進する効果もありました。

――参加者からの反応はいかがでしたか?

体験会の様子

- 伴氏:

-

体験者からは「実際の危険な場面をリアルに体験できてよかった」という声を多くいただいたことです。子どもたちが普段使用している通学路を再現できたことで、危険性を正しく認識してもらえたのではないでしょうか。

自動車や街を評価する新たなプラットフォームを目指して

――今後の展開について、具体的な計画をお聞かせください。

インタビューの様子

- 伴氏:

-

シミュレーションの課題としては、大きく2つのことに取り組んでいます。1つ目は対象エリアの拡大です。現在のシステムで効果が実証できましたので、今後は他の地域でもシミュレーションができるよう、エリアを拡大していきたいと考えています。

2つ目は、シミュレーションシナリオの充実です。天候や時間帯による視認性の変化、さまざまな交通状況など、より多様な場面での体験を提供できるよう準備を進めています。

また、シミュレーション活用の拡大も重要です。愛知県や県警と連携して、交通安全のコンテンツとして提供できるよう取り組んでいます。

DiIMoが最終的に目指すのは、検証シミュレーションのプラットフォームです。すでに、名古屋大学や他企業とも連携して、要望を聞きながら設計のブラッシュアップを図っています。将来的には、各社の枠を超えた協調領域として、このシミュレーションを基軸とした自動車や街の評価をする課題解決のプラットフォームになれるよう、取り組んでいきたいと思います。

ゼンリンの3D地図データは、今回の事例のようなシミュレーターソフトへの取り込みが可能で、シミュレーションの背景として活用できます。3D地図データオンライン提供サービスからご提供している既存整備エリア(東京23区・大阪市全域および政令指定都市の中心部)だけでなく、特注で指定されたエリアのデータ制作も可能です。

3D地図データ制作には、撮影から3Dデータでの再現まで、ゼンリングループ内で一貫して対応します。点群データや360度カメラを活用し現地の状況を撮影・測量します。撮影した素材を既存のポリゴンデータに落とし込むことで、迅速かつ安価にデータ制作を実現しています。