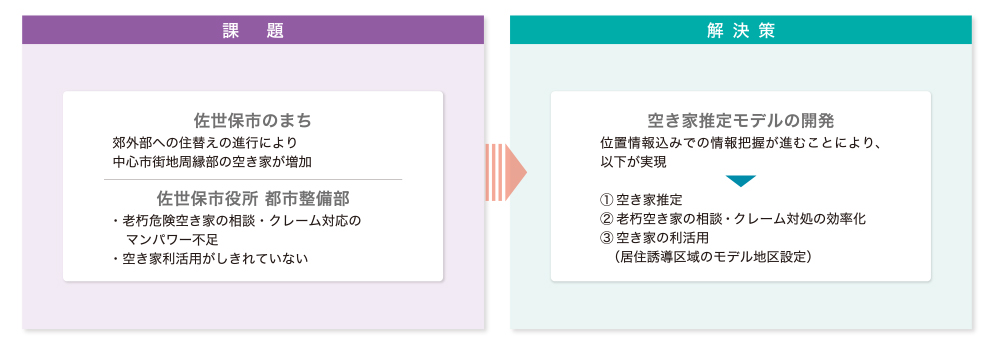

包括連携協定を契機とした共同研究で、佐世保の未来を共創する

〜官民連携で空き家問題を空き家政策に変えるヒントを生み出す〜

行政DXに関する包括連携協定の締結をきっかけに佐世保市とゼンリンによる共同研究が開始されました。

今回取り上げるのは、そのうちの一つである官と民、協働で知恵やアセットを出し合うことで「地域の空き家課題」に向き合った取り組みです。

官民連携共同研究の成果が見えたことで、佐世保市では空き家対応に苦慮する問題から将来の政策検討の可能性を広げる資源に変えるヒントを得ることができました。

このような成果を得るために民間企業との連携をどう進めたのか、まちづくり文脈での官民連携に詳しい合同会社RRP 矢部氏をインタビュアーに迎え、佐世保市都市整備部の藤松様、岩本様にお話を伺いました。

(左から)インタビュアーの合同会社RRP 矢部氏、佐世保市 都市整備部 岩本氏 藤松氏

佐世保市 都市整備部

建築指導課 岩本 亮 様

都市政策課 藤松 公雄 様

長崎県佐世保市 プロフィール

佐世保市の課題。「天然のコンパクトシティ」が形成されているものの、空き家が増加する都市部周縁斜面地の活用が課題

―― まず、佐世保市の都市整備における課題について教えてください。

都市政策課 藤松氏

- 藤松氏:

-

佐世保市では、鎮守府(旧日本海軍に属する艦隊の後方を統括する行政機関)が出来た明治中期から住宅は斜面地に拡がっていきました。

現在でも市街地の特徴として基地施設があることで平坦部に市民が使える土地があまりありません。

そういう地形的な特徴から「天然のコンパクトシティ」と言われることもあります。

しかし、車社会が発展する中で郊外部にも宅地開発が進み、実際には郊外に住宅地が拡がるスプロール化という課題が生じています。

佐世保市内では斜面地に住宅地が拡がっている

郊外エリアでの生活利便施設の建設と宅地開発が進むと同時に、市街地からごく近くに存在しながら車が入らず使いにくい斜面地が中心市街地周縁に存在しています。

天然のコンパクトシティという地理的特性を真に活かしたコンパクトシティ化を進めるにはこのエリアの活用が大きな課題として挙がっています。

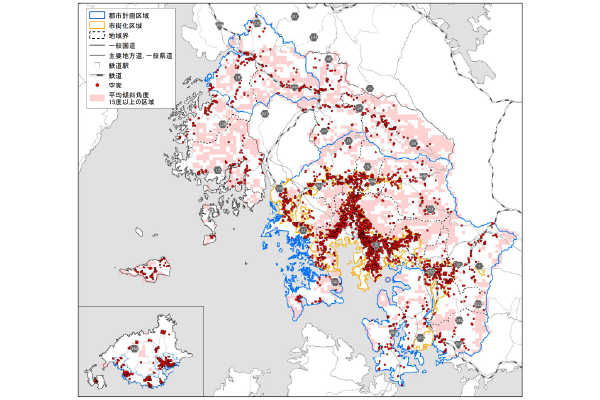

空き家の分布 ちょうど湾のようなくぼみ部が中心エリア。切り立った斜面地が広がり、空き家が集積している(出典:平成27年度佐世保市住宅実態調査より)

斜面地は一定の災害リスクが想定されますから全て使えるわけではありませんが、できるだけ災害リスクが少ないような場所を使い、魅力的な拠点を整備した中心市街地に人口集積エリアを作ることを大きな目標としています。

おかげさまで最近は中心市街地の中に新たにマンションができ始めています。

そのような住宅には主に中心市街地周縁からの住み替えが多いのですが、そもそも総人口が増えているわけではないので、この住み替えが周縁斜面地の空き家を増やす一因にもなっています。

実際このマンション群や後から開発された郊外地域より、比較的古い住宅が多い周縁斜面地に空き家が多く点在しています。

中心市街地から近いという強みがある中で、車が入らないというだけで使われないことはコンパクトシティ推進のボトルネックになりかねません。

インフラも整備されていますので、この市街地周縁のエリアをどうにか活かしたいと思っています。

まちづくりを考えればできるだけ中心部に人口集積地区を増やしたいと思っています。

同時に地域コミュニティの維持を考えた郊外地域とのバランスよい配分を考えながらもこれ以上市街化区域を拡げないということも譲れません。両立が難しい政策ですが進めていかないといけないと考えています。

空き家の位置情報推定の共同研究へ、きっかけは包括連携協定から

―― 郊外部と中心市街地周縁という異なる場所における都市整備上の明確な課題をお持ちであることがわかりました。では、その課題に対してどのようなアクションを取られたのでしょうか。

建築指導課 岩本氏

- 岩本氏:

-

行政の仕事としては空き家活用を扇動するのが理想的だとわかっていますが、現実には管理不全空き家に対する相談・クレーム電話の対応や、空き家所有者への指導・助言というところに時間を割かれてしまいます。

誤解を恐れずに言えばまちづくりに繋げる空き家対策、活用に踏み込むのはプラスアルファの行政事務となりがちです。同時に人員の問題、そもそもどこまで業務としてできるかなど手をつけにくい問題でした。

そのような問題に頭を抱えていた頃、ゼンリンさんと佐世保市役所が包括連携協定を締結しました。

早速庁内でどんな課題解決や事業に取り組めるのかの頭出しをする趣旨の会議が開かれました。

当初は行政DXという幅広な議題でしたから空き家といった個別の話題はメインの話題にはなりませんでしたが、仕事の進め方改革という議論の中で、増えてきた老朽危険空き家関連の苦情対応に追われるマンパワー不足をDXで何か対策できないかという話になり、都市整備部とゼンリンさんとで対話をする機会をいただくことになりました。その中でゼンリンさんのデータを使って空き家の位置を推定できないかという話になり、まずは官民で「共同研究」を開始することになりました。

ゼンリンさんの地図作りの業務やノウハウは我々も承知していましたから、何らか空き家について知見が得られそうという期待も持ちましたし、行政の水道使用情報や税金・戸籍情報といった情報を民間が持つ情報とうまく組み合わせたら職員が歩き回らなくても状況把握が進むかもしれないという想像もしていました。

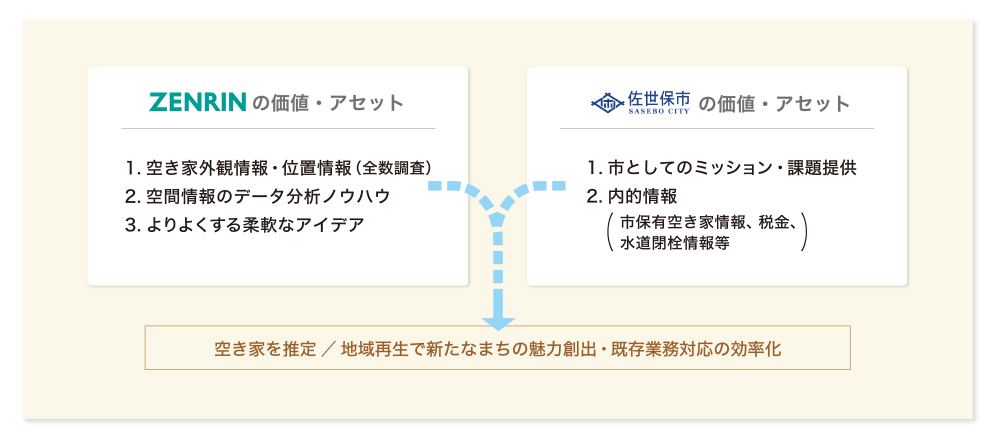

ゼンリンと佐世保市の共創イメージ

―― 包括連携協定の会議の中から、官民での「共同研究」の構想がうまれたのですね。

- 岩本氏:

-

共同研究の当初は「どこまで何ができるのか」は見えないこともありましたが、実際に研究が進むにつれ「なんらか使えそうな」情報が手に入りそうという感触が出てきました。

今期で3年目になりますが、今でも月1回ペースでMTGや連絡を行い、その中で出てきた発想やアイデアについて、必ず検証・フィードバックをいただいています。

この官民連携共同研究で感じている大きな価値は相当な頻度のディスカッション機会を通じて、思いつきのような細かなことに対しても丁寧に応えていただきながら協働できていることです。

空き家対策で目前にあるクレーム対応という対処の効率化に加えて将来の空き家活用につながる情報把握に力を貸していただけたことは本当に救われました。

「位置情報」の推定が将来の政策策定の力に

―― 包括連携協定というある意味で形式的な枠組みだけで終わらず、共同研究という形で具体的なテーマを見つけ、その活動を通じた細やかな対話から課題解決の糸口を見つけられた訳ですね。取り組みの結果としてどのようなことが見えてきたのでしょうか。

- 藤松氏:

-

最新の住宅・土地統計調査(総務省)による佐世保市の空き家率は16.2%でした。我々の感覚ではかなり高いと考えています。

道路などであれば市民の安心・安全のための整備や維持管理は行政が頑張るわけですが、民間所有である空き家の活用誘導や活用促進はマンパワー的にも資金的にも行政だけでは難しいと思っていました。

また空き家の状況は毎年変わります。我々も元々市内全域の実態調査はやっていましたが予算制約もあり毎年は実施できません。数年ごとに市内全域を回ってもどんどん古い情報になるわけで、古い情報を使った政策検討では時代に合わない政策になってしまう恐れもあります。

そういう状況下で、我々のゴールとしては「コンパクトシティ化を進めるための都市部周縁斜面地の利活用」ではあるのですが、今回の共同研究の検証テーマとしてはまず「現在の空き家位置を特定すること」で「空き家の早期発見・クレーム対応の効率化に加え、将来の空き家活用につながる情報把握」を当座の目標と置きました。

中心市街地周縁の斜面地で車が入らない地域に最も空き家が集積している現実に対し、それらを活かすためにまずは「使える空き家」を探し出す、どの場所にどれくらい使える空き家があるのかを把握しようと考え、ゼンリンさんが保有されている空き家の位置情報と、市で保有する空き家情報や水道閉栓情報を重ね合わせ、空き家の現状の位置を推定する検証を行いました。

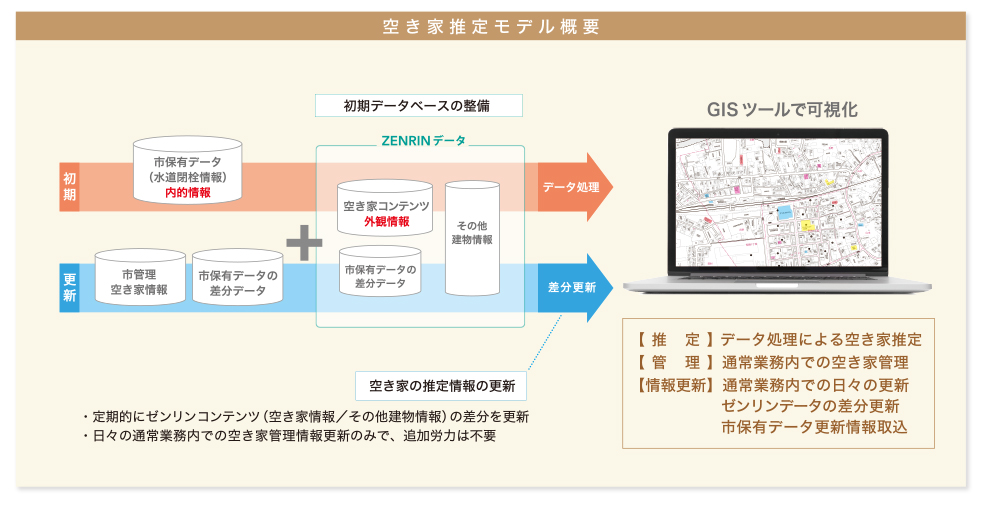

空き家を推定したフロー図概要。佐世保市が保有する情報とゼンリンが保有するデータを重ね合わせることで空き家データの推定・管理・情報更新に繋がった。

住宅・土地統計調査(総務省)の推計値は国のマクロ政策には有用かもしれませんが、そもそも5年に1回しか出ないことで実態とずれていますし、自治体レベルで対策するには数に加えて位置情報が重要です。

今回の共同研究で最もありがたかったのはゼンリンさんが業務を通じて全数調査をしているという強みです。

詳細は省きますが、国の統計調査で把握する概ね1万戸ぐらいあるという推計値に対して今回のデータ処理から導きだした空き家推定結果でも1万戸に近い値とさらにその位置を得られました。信頼できるデータと作成ロジックだと感じています。

位置情報の獲得は大きな意味があります。佐世保市では地形のこともありますから位置情報があれば推定したデータに「ここに人を集積させたいとかここににぎわいを集めたいとか、そういう場にしたい」というイメージを重ね合わせて活用手法のイメージも具体的になります。

具体的な位置がわかることで対策優先区域の選定や地域企業と連携した空き家流通促進が進めやすくなります。

推定とはいえタイムリーに流通可能性の高い空き家が多いエリアがわかれば、仮に住宅を手に入れる、事業拠点を造る際に人手とお金をかけて調べたけど結局使えないといった当てずっぽうにやるしかない状況が変わるはずです。その上で面的に再生事業を担っていただけるような事業者さんや「使いたい」という個人に情報をお渡しできれば中心市街地周縁に新しい拠点が生まれ、住民が増える期待が高まります。

現在、市で進めている空き家等対策の検討において、まずは居住誘導区域の中からモデル地区を設定し積極的に空き家の流通促進を行う予定です。本研究で作り上げた推定フローを用いて、都市周縁部斜面地おいて、空き家が多い居住誘導区域を割り出すことができたので、さらにそれぞれの空き家が持つ特性が今後どのように利活用ができるか、様々な角度から検証ができそうです。

手前味噌ですが、今回の共同研究は佐世保市にとって本当に価値あるものだと思っています。我々がまずやることは市民の安全の確保、災害対応、危険な空き家の指導、解消といったことはもちろんですが、その上でさらに利活用やまちの魅力づくりへの手を打つことができるようになると期待しています。

空き家の位置推定という成果は行政の優先順位や政策の選択肢を大きく変えると思います。

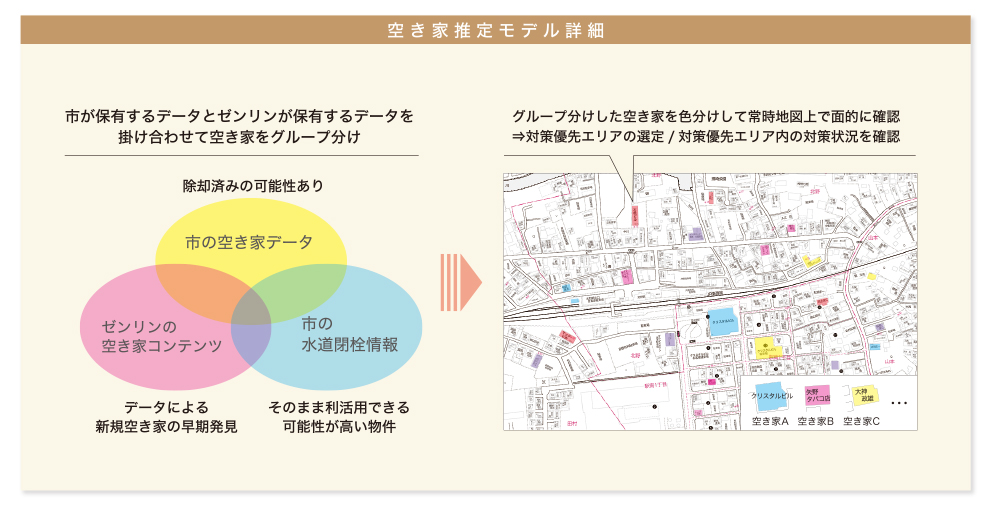

各種データの掛け合わせイメージ詳細。出典根拠を基に空き家のグループ分けを行い、対策優先エリアの選出の参考に。

官民連携の効果を体現した共同研究。今後は研究成果を政策に実装してゆくフェーズに

―― 今回、民間とテーマを決めて課題に取り組む経験をされて、どのように感じられましたか?

- 岩本氏:

-

民間との連携で仕事をしてみて、やはり民間さんの培われてきたノウハウに助けられたと感じています。一方でお互いが持っていたデータを持ち寄って組み合わせることで効果を発揮できるという実感も得られました。

あと大きな違いを感じたのは、例えば我々行政の問題対処はどうやって課題を「消していくか」みたいな視点になりがちですが、ゼンリンさんのアイデアはどちらかというと「もっと良くなるにはどうすれば良いか」という民間企業ならではの前向きな視点が先にきます。

実際に空き家対策では、目下のクレーム対応という対処の効率化に加え、将来の空き家活用というまちづくりに繋がる空き家対策・活用といったプラスアルファの業務に踏み込んでいただきました。

そのおかげで我々もここから広がっていく業務に対して取り組む動機や取り組み方のイメージをリアルに描きやすくなりました。

今回の空き家推定の共同研究は、官民連携による空き家対策の第一歩です。これから色々な政策が始まるのだと内部でも思っています。

現状、流通空き家の推定精度が課題として残っています。今後の精度向上には、都市整備部のみならず庁内他部局との情報連携がカギになると感じています。

現在は庁内の連携体制等は一定整理できているものの、課題の共有が不十分だと感じています。そのため、多様な角度からの解決策が講じられていません。各部局、お互いに持っている情報の見える化がさらに進めば、推定精度の向上につながり、様々な課題解決の糸口にもなると思います。

将来的には、住宅政策や都市計画への反映など、空き家対策だけにとどまらないまちづくり全体の課題解決に向け、庁内だけでなく民間、他部局を横串にさした情報連携の仕組みを作っていきたいです。

今回の共同研究は、その大きな一歩となりましたし、ぜひゼンリンさんには庁内や他の民間事業者を巻き込むところもご協力いただきながら、佐世保市のまちづくりを発展させていきたいです。

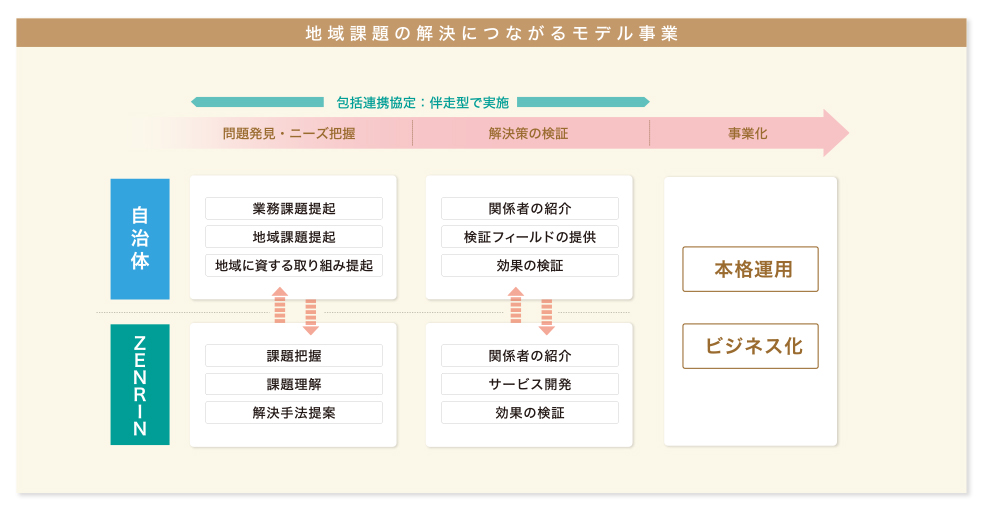

自治体と伴走することで、ゼンリン独自の地図や空間情報を活用しつつ、地域課題の解決につながるモデル事業を目指していく

インタビュアー・執筆

矢部 智仁(やべ ともひと)

合同会社RRP(RRP LLC)代表社員。東洋大学 大学院 官民連携専攻 客員教授。リクルート住宅総研 所長、建設・不動産業向け経営コンサルタント企業 役員を経て現職。地域密着型の建設業・不動産業の活性化、業界と行政・地域をPPP的取り組みで結び付け地域活性化に貢献するパートナーとして活動中

コメント:

官民の包括連携協定はともすると形式的なものにとどまりがちですが、佐世保市さんの事例では官民間で相手が持つ経験や知見や情報に敬意を払いながら持ち寄ってより良い成果を目指すという、まさに公民連携のお手本のような取り組みだと感じました。

取り組みの成果として位置情報の獲得は目を惹きますが、それ以上に、行政サービスの提供において「どうやって課題を消していくか」という姿勢が「もっと良くなるにはどうすれば良いか」という視点に変わったこと、動機が高まったことは大変大きな成果だったのではと私は思います。

ゼンリン担当者

経営戦略室 外池 夏子(ほかいけ なつこ)

コメント:

佐世保市が抱える課題解決のため、ゼンリンの一元管理可能な位置情報と市が保有するデータを組み合わせた空き家推定を行いました。

令和6年度の共同研究では空き家推定の有効性の確認と今後の老朽対策・流通促進のプロセス高度化に向けた運用検証を実行しました。市の職員の方とは双方のデータの活用や分析に向けた協議だけでなく、推定データの確からしさの確認のための現地調査にご協力いただくなど密に連携を取らせていただきました。

現状の空き家の老朽対策と将来的な家流通のため、民間との情報連携の検討や都市計画領域を中心に位置情報の用途開発や課題解決方法の高度化・効率化に向け、引き続き伴走いたします。

引用:令和5年9月公表「佐世保市立地適正化計画」sasebo_ritteki_2-1~2.pdf(佐世保市立地適正化計画/佐世保市役所より)