避難所受付業務の効率化を超えて:災害データ基盤としての避難所DX

近年、日本の災害は激甚化の一途を辿っています。

地球温暖化による気候変動で気温が上昇し、一度に降る雨の量が増加。

短時間での集中豪雨が頻発し、洪水や土砂災害が各地で発生しています。

秋田県横手市も例外ではありません。

2017(平成29)年には市内を流れる河川が氾濫して大きな被害に見舞われました。

災害対策で重要な業務の一つが、避難指示等の発令判断と住民の避難状況の把握です。

人命を守るためには一刻を争います。

その現場は、あちこちに散在する情報をかき集めるなど、限られた職員が煩雑な対応をせざるを得ない状況が多く見受けられます。

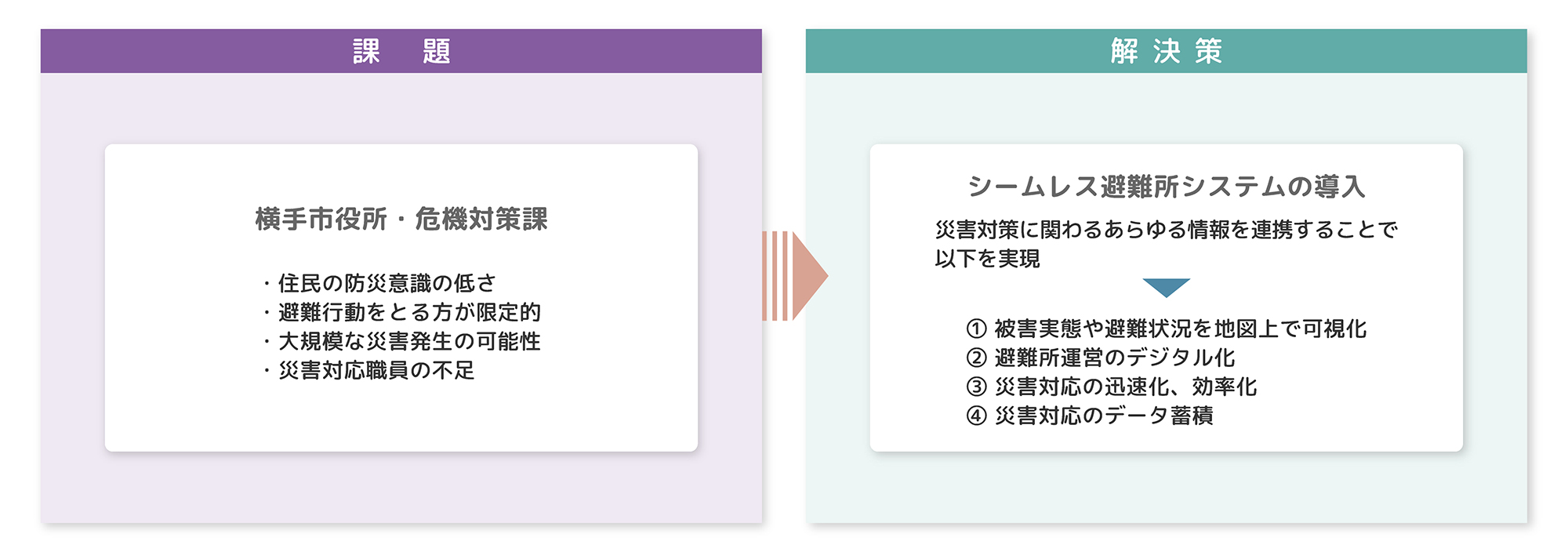

シームレス避難所システムは、自治体の災害対策や避難所運営をDXで支援するシステムです。

避難所受付をデジタル化し、住民の避難状況を集約。これにより災害対策本部との速やかな情報共有が可能となり、適切な避難者支援を展開することができます。

また、災害対応に必要なさまざまな情報を連携し、データ基盤化することで避難指示の発令前から避難所運営、災害後のデータ分析までを一貫してカバー、災害対策の迅速化や避難所運営の効率化を実現します。

横手市は、このシームレス避難所システムを導入することで、災害対策の迅速化を図っています。

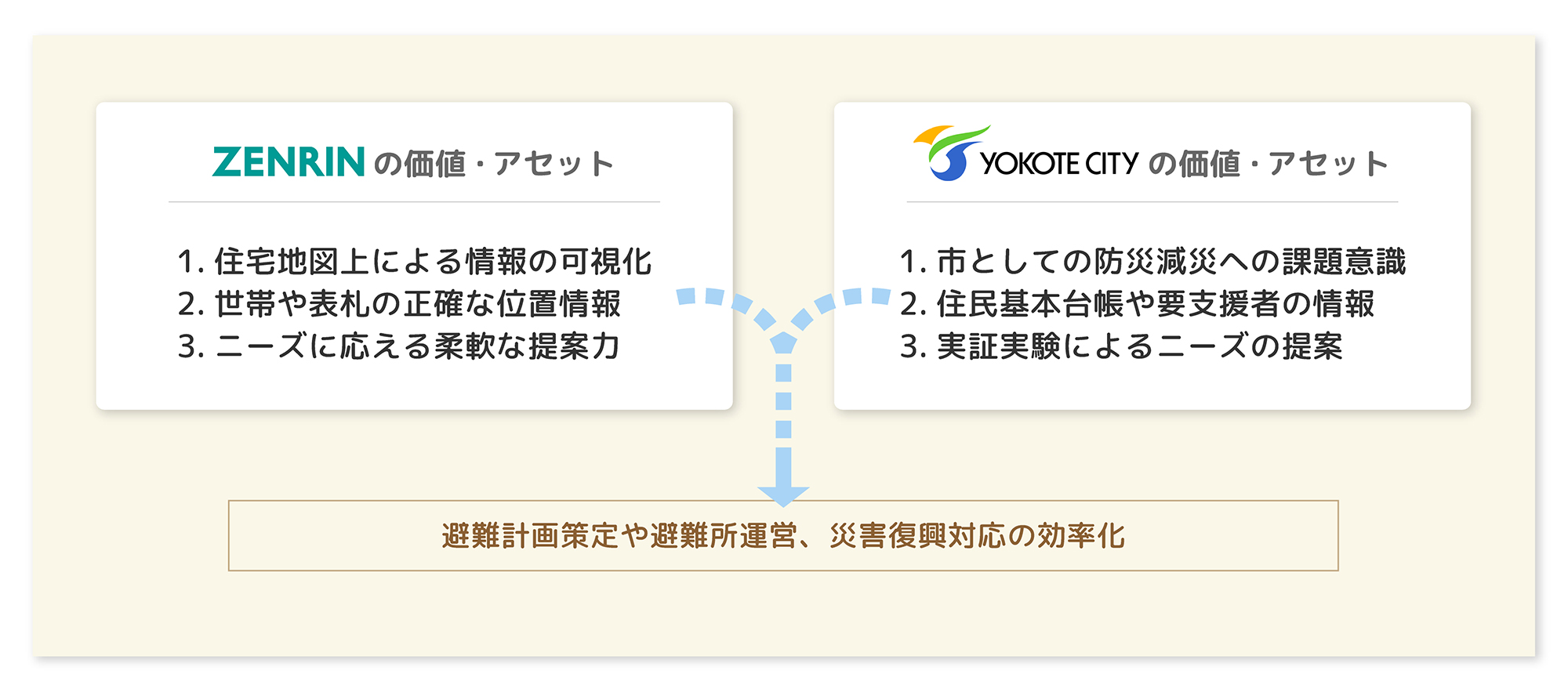

その構築には、横手市とゼンリンのアセットを活用し、双方協働で検証を繰り返すことにより実装に至りました。

今回は、シームレス避難所システムの実装に至った経緯や課題感、システムの効果について横手市危機対策課の川津様、斎藤様、情報政策課の加賀谷様にお話を伺いました。

(左から)斎藤様、川津様、加賀谷様

横手市 総務企画部

危機対策課 課長 川津 久和 様

危機対策課 係長 斎藤 栄作 様

情報政策課 主任 加賀谷 和紀 様

秋田県横手市 プロフィール

横手市の課題:安全神話から防災意識が向上しづらい環境に

―― まず、横手市の防災減災における課題について教えてください。

- 斎藤氏:

-

横手市は、秋田県の内陸南部、奥羽山脈と出羽丘陵に囲まれた盆地にあり、市内には一級河川の雄物川と横手川が流れています。

市内では河川の氾濫や土砂災害、大雪などがしばしば発生してきました。

このような環境で、横手市が抱える防災に関する課題は多岐にわたります。

近年は地球温暖化の影響もあり、夏の大雨による河川の氾濫や冠水、冬の大雪による災害が頻発しています。

横手市では、令和3年には大雪被害、令和6年には大雨による浸水や土砂災害が発生し災害救助法が適用される事態が発生しています。

ところが、いざ災害の危険度が高まり避難指示等を発令しても、実際に避難される住民が少ないのが現状です。

横手市は、これまで大きな災害を経験したことが少ないことから、住民の方は「災害が起きづらい」という認識があり、防災意識が乏しいのではと考えられます。

防災意識の低さには、市域の広さも影響しています。

横手市は、2005(平成17)年に8つの市町村が合併してできた自治体で市域がかなり広く、市内全域に及ぶような大規模な災害は発生していません。

旧市町村単位では大きな被害に見舞われたこともありますが、住民の多くは「私の地域ではなかった」という認識を持たれているようです。

過去に避難所を開設した際には、各避難所に1、2名の住民しか避難してこなかったこともありました。

たまたまそのときは、大きな被害に見舞われませんでしたが、今後大規模な災害が発生しないとは言いきれません。

実際、2024(令和6)年には、秋田市で大規模な氾濫が発生しましたが、その原因となった雨雲は当初横手市を通過することが予想されていました。

もし横手市内で同様の雨が降った場合、甚大な被害が発生していた可能性は十分にありました。

防災減災の取り組みは住民の命を守ることにつながる重要な課題です。

そのため、市では住民の防災意識を高めながら、広く防災減災のための取り組みが必要だと考えています。

―― そうしたなかで、横手市では従来、どのような災害対策を行っておられましたか。

- 川津氏:

-

住民の円滑な避難には、その前後の取り組みが欠かせません。

自治体が住民に避難を呼びかける際には、どこでどのような災害が発生するか、どのような被害に見舞われているか、注視しながら適切な避難の呼びかけが求められます。

避難指示等の発令判断に必要な情報収集は煩雑なものとなります。

降雨量や河川の水位、道路状況などの情報を一括して確認するシステムがなく、個々のWEBサイト等から情報をかき集めていく必要があります。

その上で、具体的な避難地域を特定し、対象となる世帯や人口についてまとめていく必要がありました。

また、市からの緊急情報をいかに市民へ伝えるか、といった点にも課題があります。

市ではコミュニティFMによる防災ラジオのほか、登録制メールの配信、SNSや緊急速報メール、NHKのデータ放送の活用など、様々な手段を駆使した情報発信に取り組んでいます。避難の呼びかけなど、重要な情報を確実に受け取っていただくため、それぞれが自分にとって最適なツールを利用して情報を取得していただくよう、防災講話などを通じて市民にお知らせしています。

さらに、避難後の動きにも課題がありました。

避難所受付は紙ベースで行われており、災害対策本部との連携のためにデータ化するとなると、避難者に記入いただいた避難者カードの入力作業を行うため職員を専従させる必要もありました。

また、どの世帯がどこに避難しているか、取り残された住民がどこにどれくらいいるか、といった状況を把握するのも簡単ではありません。

災害時には、限られた人員を総動員して対応にあたる必要があります。

そんな中、こうした煩雑な作業に人員や時間が割かれてしまうと、救助対応が遅れる可能性がありました。

―― なぜゼンリンのシームレス避難所システムを導入するに至ったのでしょうか。

- 斎藤氏:

-

導入の決め手は、スムーズな情報連携と住宅地図上で可視化できる点にありました。

職員にとって、住宅地図は日頃から活用している使い慣れたツールです。

特に、建物の位置や表札などの情報については、ゼンリンによる詳細な調査の成果により、信頼性の高いものとなっています。

ゼンリンの住宅地図は、地域の地理情報をわかりやすく把握できることが大きな利点です。

シームレス避難所システムは、避難対象地域の特定や被害状況の把握が容易で、災害対策に欠かせないツールだと考えました。

- 加賀谷氏:

-

実は横手市とゼンリンの協力関係は、当初「買い物支援」をテーマとした実証実験に遡ります。

これは経営企画課が主導し、2023(令和4)年度に実施されたもので、市街地から離れた地域の住民の移動手段が少なく、買い物に行くのが困難な市民のニーズに応えるための取り組みでした。

このとき、ゼンリンの担当者は、課題に対してさまざまな提案を行ってくれ、その熱意に惹かれました。

その後「住宅地図」というゼンリンの持つ地理情報を活用し、災害対策と組み合わせる案が浮上し、「シームレス避難所システム」の実装へと至ったのです。

マイナンバーカードや運転免許証をかざすだけで避難所の受付が完了する

避難状況の効率的な管理・可視化から適切な避難誘導へ

―― 「シームレス避難所システム」はどういったシステムなのでしょうか。

- 斎藤氏:

-

「シームレス避難所システム」は、自治体の災害対策や避難所運営を支援するシステムです。

避難所受付をデジタル化し、災害対策本部のサーバーと連携することで、避難状況を集約します。

また、災害対応に必要なさまざまな情報を連携し、住宅地図上で可視化できます。

避難指示の発令前から避難所運営、災害後の分析まで一貫してデータ化、DX連携することで、災害対策の迅速化や避難所運営の効率化を実現します。

住民情報と災害に必要な位置情報を重ねることで、一刻を争う有事への対応を高度化

―― システムの構成・機能について教えてください。

- 斎藤氏:

-

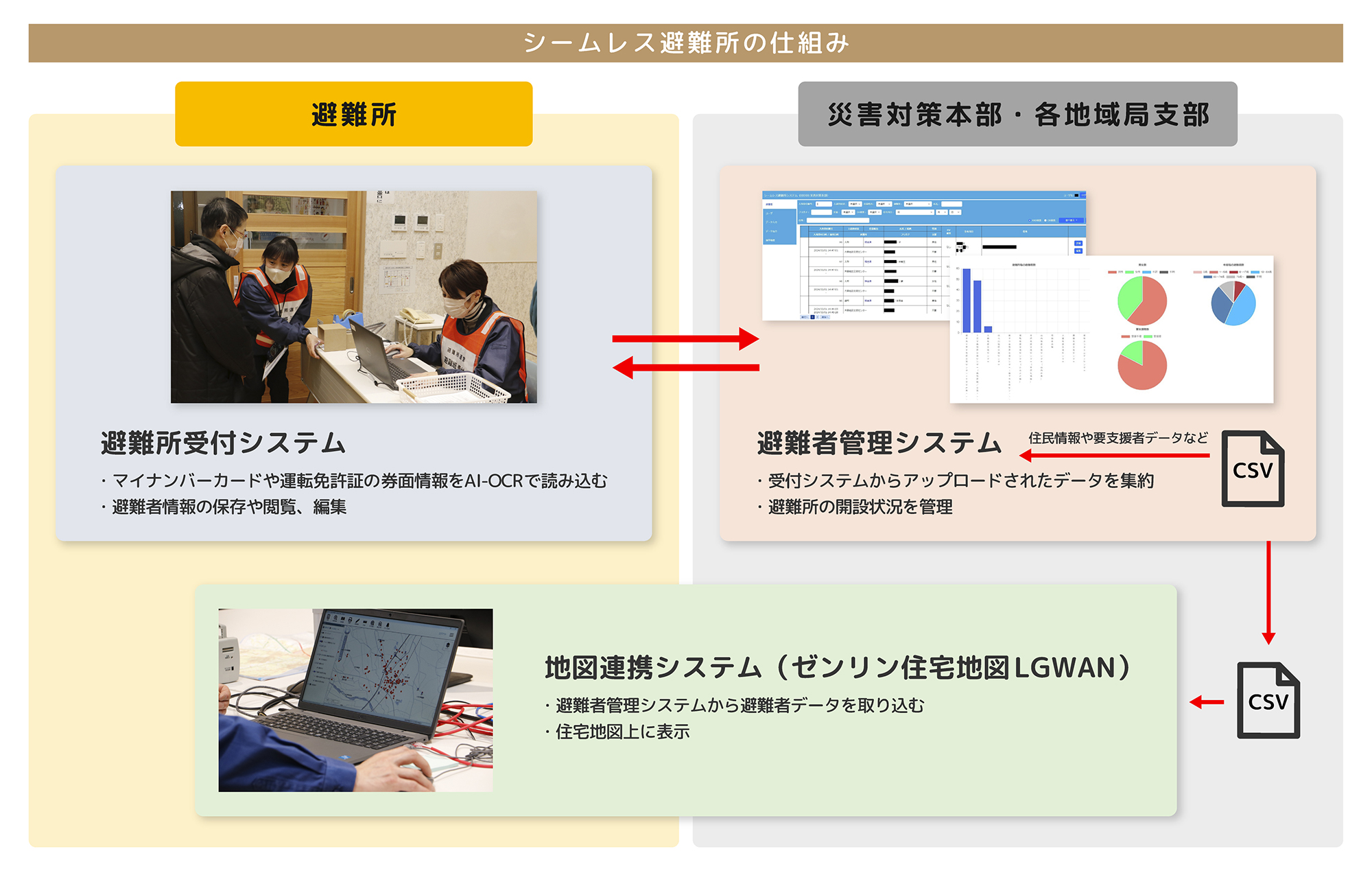

シームレス避難所システムは、災害時の厳しい環境下でも確実に稼働するよう、3層構造で設計されています。

まず「避難所受付システム」です。

AI-OCRシステムを活用してマイナンバーカードや運転免許証から情報を読み取り、各避難所のPC端末に直接データを取り込みます。

避難者はマイナンバーカードや運転免許証をかざすだけで、受付が完了します。

また、ご家族で避難されている場合は、まとめて受付を済ませることが可能です。

要支援者情報とも連携しているので、個別対応が必要な避難者を瞬時に把握できます。

この際、オンプレミス環境でデータが蓄積されるため、通信が途絶えても避難所単体で業務を継続できます。

これらのデータを統合するのが「避難者管理システム」です。

各避難所からのデータをサーバーで同期・蓄積し、災害対策本部などで避難者の年代・性別といった属性分布や避難状況の変化をリアルタイムで監視、管理・把握できます。

そして、これらを地図上に可視化、連携するのが「ゼンリン 住宅地図LGWAN」です。

セキュリティの高い行政専用ネットワークを通じて、災害時に欠かせない情報を連携し、必要な支援を効果的に実現できます。

シームレス避難所システムの仕組み

―― 具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。

- 斎藤氏:

-

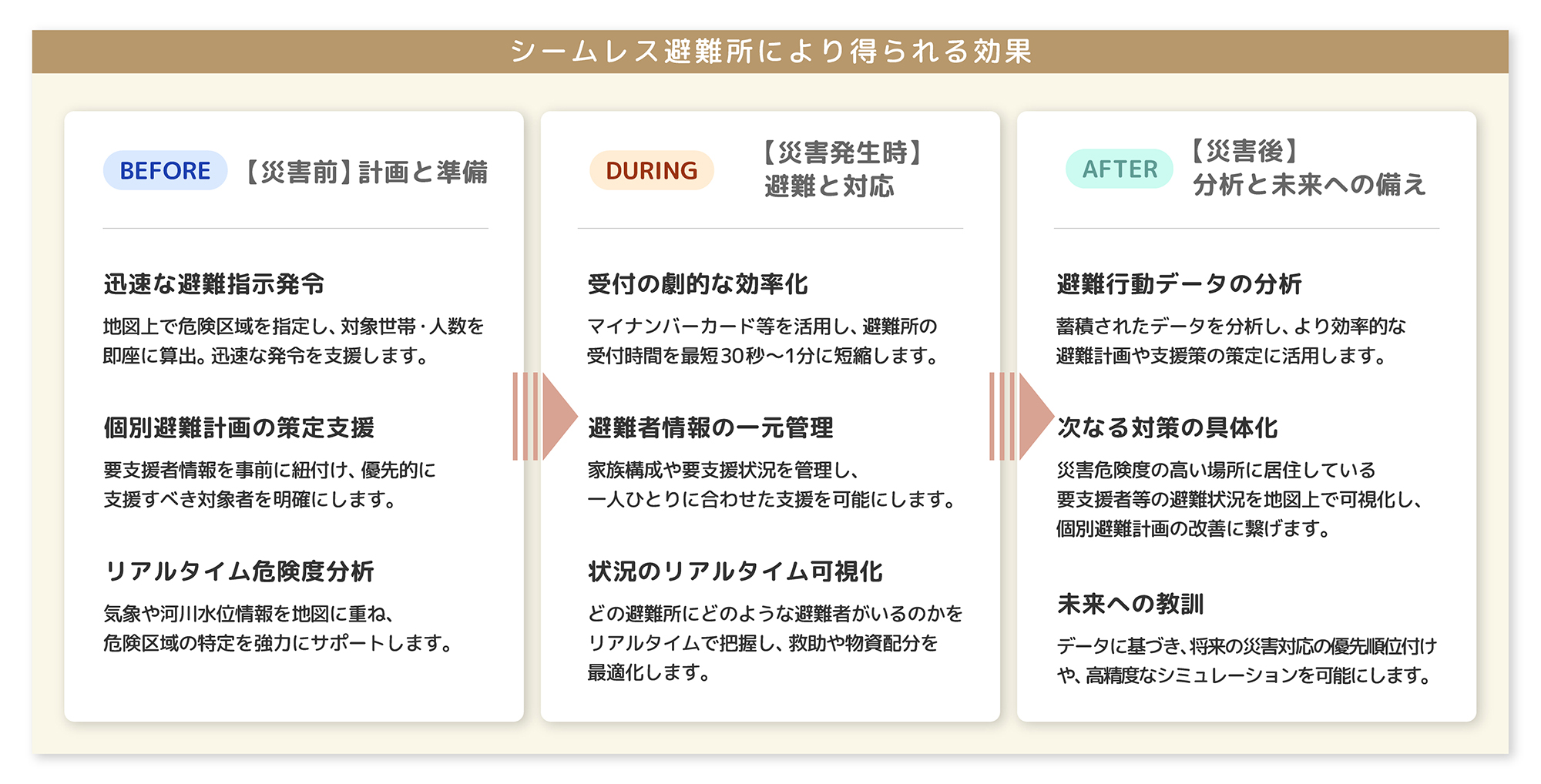

まず、災害時に重要な情報の集約、連携にかかる作業を効率化できます。

たとえば、地図上で「この川が氾濫したら、このあたりが危ない」と予測される区域をマウスでサッと囲むだけで、瞬時にその区域の世帯数や人数が表示されます。

このデータは、横手市が持つ住民情報がベースになっているため、非常に正確です。

気象情報や河川の水位情報もリアルタイムで地図上に重ねて表示されるので、「どのタイミングで、どこに指示を出すべきか」という意思決定を、データにもとづき迅速に行えるようになりました。

また、避難者情報を地図上にマッピングし、「誰が、どこから避難してきたか」を可視化することで、まだ危険な地域に取り残されている可能性のある方へピンポイントで避難を呼びかけるなど、救助活動の迅速化を図ることができます。

さらに避難所での受付や聞き取りの際に、「自宅の浸水状況はどうか」「家屋に被害はあるか」といった情報を「避難者管理システム」に入力できます。

これは、被害範囲の特定のための参考情報とすることができ、その後行われる「住家被害調査」、「り災証明書」の発行といった行政手続きも迅速化できます。

シームレス避難所システム導入によりもたらされる防災・減災の対応策

―― 横手市とゼンリンのそれぞれの強みはどのように活かされているのでしょうか。

- 川津氏:

-

横手市側のアセットとしては、住民情報や要支援者情報といった、行政ならではの正確で詳細なデータです。

これにより、受付システムでの確実な本人確認が可能になり、支援が必要な方の状況を瞬時に把握して、個別対応につなげられます。

また、私たちが長年抱えてきた避難所運営や情報連携の課題も、具体的な改善ポイントとして共有しました。

一方、ゼンリンの最大の価値は、やはり住宅地図を基盤とした地図上での可視化技術です。

避難者がどこから来て、どこに避難しているかを一目で把握できるため、救助活動の効率が格段に向上するものと捉えています。

また、災害対策本部では道路情報や河川の状況なども地図上で統合的に可視化でき、被害状況の全体像を迅速に把握できます。

この両者のアセットが組み合わさることで、単なるシステム導入を越えた、課題解決につながると考えています。

ゼンリンと横手市のアセット掛け合わせイメージ

受付時間は約1分。住民評価は5段階中4

―― 実際の利用結果や反響はいかがでしたか。

- 斎藤氏:

-

約50名の住民が参加した市の避難訓練で、従来の紙による受付とシステムによる受付の比較検証を実施しました。

特に効果が顕著に現れたのは、受付時間です。

従来の紙での受付では、世帯全員の情報を手書きで記入する必要がありました。

ですが、システムを使えば最速で約30秒、長くても1分ほどで受付が完了し、避難者の負担を軽減できます。

この利便性は住民からも高く評価されました。

訓練参加者を対象としたアンケートでは、受付の簡単さや時間について5段階評価で「4」という好意的な結果が得られています。

- 加賀谷氏:

-

庁内業務においても、従来Excelで個別に管理していた世帯情報を地図上で視覚的に扱えるようになったことで、情報連携が効率化されました。

また、システムは災害時だけでなく、平時の避難計画策定にも活用しています。

ゼンリン 住宅地図 LGWANに情報を登録しておくことで、災害の危険性のある地域や支援が必要な世帯を地図上で可視化できるので、より効果的な防災計画が策定できます。

蓄積されたすべてのデータは次の災害に備える資産に

―― 今後の展望についてお聞かせください。

- 斎藤氏:

-

この災害対応で蓄積されたすべてのデータは、決して無駄にはなりません。

過去の災害で、どの地域から避難が遅れがちだったか、どういった支援を必要とする人が多かったかというような、次の災害に備えるための「資産」となります。

そうしたデータを分析することで、「個別避難計画」が必要な方の優先順位をつけたり、より効果的な支援計画を立てたりと、未来の防災をより強固なものにできます。

実際、昨年の河川氾濫時には、このシステムの地図上で、川沿いにお住まいの要支援者で避難されていない方がいることが可視化されました。

こうした分析結果は、今後の個別避難計画策定において重要な課題になると考えています。

- 加賀谷氏:

-

人口減少に伴う職員数減少という現実のなかで、デジタル技術によって業務効率化を図り、住民サービスを維持・向上させるという行政DXの推進にも直結します。

住民が自宅にいながら行政手続きができたり、窓口でもマイナンバーカード1枚で手続き時間が大幅に短縮されるようなメリットの創出を目指しています。

―― 将来的な展開についてはいかがでしょうか。

- 川津氏:

-

これまで、防災意識の向上や啓発のための取り組みなど、短期で優先度の高い内容には取り組んできました。

シームレス避難所システムもその中の一つです。

国でもマイナンバーカードを使ったシステムの実装が進んでいますが、地図情報などは私たちが使い慣れたゼンリンのものとは異なる部分があります。シームレス避難所システムに限らず、災害時に必要となる対応として、例えば住家被害調査やり災証明書の発行などについては、操作方法や必要項目などを統一した基準の中で、一つのパッケージとして各社の強みを取り入れたシステムを開発していただければと思っています。

災害時には県内外から応援職員が被災地に出向き、避難所運営や被害調査を行います。そうした際、システムがある程度統一されていれば、より迅速で効率的な災害対策・支援が実現できると思っています。

また、デジタル技術は日々進化するものです。「課題がもし出ればカスタマイズする」という柔軟な姿勢で、状況に合った技術を取り入れながら、防災力の強化につなげていく方針です。

今回の取材を通じて、「シームレス避難所システム」は、避難所の受付業務の効率化だけでなく、災害時のデータ基盤としても重要な役割を果たし、防災計画の改善にもつながる可能性があることが分かりました。

ゼンリンは現在、同様の課題を抱える全国の自治体でも利用できる「シームレス避難所システム」汎用版のリリースを、2026年4月に予定しています。新たにマイページ機能や、ライフライン・備蓄品の管理・可視化機能を実装し、避難所運営の最適化に貢献するとともに、住民の防災意識向上にも役立つサービスを目指しています。

今後も、より多くの自治体や住民が安心して災害に備えられるよう、システムの普及と機能強化が期待されます。

ゼンリン担当者

公共ソリューション事業本部 亀井 慎太郎(かめい しんたろう)

コメント:

防災・減災における「地図」は非常に重要な役割を持っています。シームレス避難所システムが「住民の命を守ることの一助になる」ことは、ゼンリンにとってこれ以上ない社会貢献だと考えています。

横手市から自治体としての防災の取り組み方、考え方、必要な情報・データなど、今回の取り組みを通じて勉強させていただきながら、災害発生時に利活用可能な水準になるまで、毎日のように連絡を取り合い、実装テストでは現地での会場手配、各種調整など様々ご協力いただきながら、密に連携を取らせていただきました。

横手市が抱える課題を解決するために導入いただいたシームレス避難所システムですが、同じような課題を抱える自治体は多いと考えており、現在他自治体への水平展開に向けた営業活動を推進しております。

防災もさることながら、そこに密接に関わる交通や観光といった分野においても横手市と共創できればと考えております。