配送先1,000ヶ所の物流効率化と2024年問題対応の両立を実現 ――地図による可視化がもたらす物流DXの新たな可能性

ドライバーの労働時間制限をはじめとする物流の「2024年問題」に対応するため、各社ではさまざまな施策が実施されています。人材不足や法規制強化、物価高騰などの課題は、物流事業者だけでなく、商品や人員を輸送する多くの事業者も対応を迫られています。

「とんかつ新宿さぼてん」などの外食店舗のほか、企業や学校、病院などへの給食事業やホテル運営を手掛けるグリーンハウスグループ。その物流を担う株式会社グリーン・フードマネジメントシステムズは、関東一円に約1,000ヶ所の配送先を抱え、配送費が物流経費の6割を占めるなど、物流の効率化は経営に直結する喫緊の課題でした。

そうしたなか、同社ではZENRIN ロジスティクスサービス(以降:ロジスティクスサービス)の導入により、その解決に挑んでいます。従来、委託先の配送業者に一任していた配車業務に、地図によるデータの可視化という新たな視点で切り込み、運用効率化と働き方改革の両立を実現しています。

今回は、地図の効果的な活用が拓く物流DXの新たな可能性について、株式会社グリーン・フードマネジメントシステムズ 商品本部ロジスティクス部 センター長の谷川達也様とロジスティクス部の瀧沢佑汰様に伺いました。

課題

- 配車業務の見直しによるコスト削減

- 労働時間の制限による2024年問題への対応

- 配送ルートの見直しは委託先との調整が必要なため、高い障壁

ご提案内容

- 車種別の規制情報や配送先制約条件を考慮した最適なルート、車両割り当ての提案

- 地図上での最適ルートの可視化

導入効果

- 配車計画最適化に向け、運行管理者と目線を合わせた議論が可能に

- 2024年問題にも対応

導入企業様

グリーンハウスグループ 株式会社グリーン・フードマネジメントシステムズ

商品本部ロジスティック部センター長 谷川 達也 様

商品本部ロジスティック部ロジスティック担当 瀧沢 佑汰 様

写真左から瀧沢様、谷川様

- 【所在地】

-

・本社

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー17階

・商品開発部 ロジスティック部

神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-11 メットライフ新横浜ビル6階

- 【資本金】

-

21億4,304万円(連結)

- 【従業員数】

-

6,876名(連結)

- 【事業内容】

-

1.官公庁・オフィス・工場・病院・シルバー施設・学校等諸施設のコントラクトフードサービス、弁当デリバリーサービス、機内食の製造販売、高齢者向け配食サービス

2.レストラン・デリカショップの経営

3.ホテル・旅館の経営受託および経営コンサルティング

4.業務用食資材の販売ならびに食材の宅配・通信販売

5.フードサービス施設の設計、厨房機器・什器・食器・備品販売ならびに環境品質マネジメント(エンバイロンメンタルサービス)

6.フードサービス関係のビジネス・デザインコンサルティング・各種調査・分析・プランニング

7.フードサービス関連スタッフの人材派遣

8.コンピュータ利用による情報処理・提供サービスおよびソフトウェアの開発・販売

導入ソリューション

背景・課題

企業や学校、病院など多彩なニーズに応える給食事業を物流で支える

―― まずは御社の事業概要について教えてください。

- 谷川氏:

-

グリーンハウスグループは、「とんかつ新宿さぼてん」などの外食店舗展開や「ホテルグランバッハ」をはじめとしたホテル運営、企業や学校、病院などでの給食提供など、さまざまな事業を展開しています。

当グループは、大学での給食事業からスタートしました。創業当初は食料が集めにくい時代でしたが、学生たちに精一杯の給食を提供し続け、その学生たちが企業に就職した後に「自社でも給食を提供してほしい」という需要が生まれたことで、事業が拡大していきました。

現在では、学校だけでなく、企業や工場、病院、老人ホームなど、さまざまな施設での給食サービスを展開しています。今後は、海外展開も視野に入れつつ、実績とノウハウを活かした事業拡大を目指しています。

―― 具体的な事業規模についてお聞かせください。

- 谷川氏:

-

当社では、全国のお客様にサービスを展開していますが、なかでも関東では自社で物流網を確立しており、関東一円の約1,000ヶ所のお客様に対して、2つの物流拠点から配送を行なっています。コロナ禍では一時的に需要が減少しましたが、現在は企業のオフィス回帰もあり、むしろ配送キャパシティの確保が課題となっているほどです。

在館人数や温度帯、物量など複雑な配送要件への対応

―― 日々の配送管理業務について詳しくお聞かせください。

- 瀧沢氏:

-

配送先の施設ごとに配送要件が大きく異なることが、当社の物流網の特徴です。

例えば、工場では1日2,000食の大規模な提供がある一方、寮などでは20食ほどと、その規模に大きな開きがあります。また、朝昼晩の3食提供が必要な病院や老人ホームもあれば、平日のランチのみを提供するオフィスなど、提供パターンも多岐にわたります。そのため、施設の在館人数や提供食材、物量など、さまざまな変数があり、配送計画は複雑になってしまうのです。

さらに、外食産業のような固定店舗とは異なり、給食事業では契約の変更に応じて配送先が増減するため、配送ルートをその都度見直す必要があります。現在は、90件ほどのルートパターンがあり、温度帯や曜日によっても変動がある状況です。

配送ルートの最適化が競争力の鍵に

―― 物流においてどのような課題を抱えていらっしゃいましたか。

- 谷川氏:

-

物流費は食材原価と同じくらい、当社の事業には重要な要素です。今は配送業者が荷主を選ぶ時代になってきており、いかに効率的な物流体制を構築できるかが競争力を左右します。なかでも、配送費は物流経費全体の6割を占めます。そのため、配車業務の見直しによるコスト削減は、経営に直結する喫緊の課題なのです。

加えて、労働時間の制限による2024年問題にも対応しなければなりません。人材不足に伴う人件費高騰の影響も深刻です。例えば、物流センターでの作業員の時給に対し、近隣にある他業種の時給がそれを上回る状況が続くと、人材が流出し安定運営ができなくなるおそれがあります。最低賃金の上昇に伴って周辺事業者の賃金上昇が見込まれるため、さらなる賃上げも迅速に対応が必要ですが、それを実現するためにも配車業務の見直しによるコスト削減が欠かせなかったのです。

ですが、配車業務の見直しといっても簡単ではありません。倉庫のキャパシティや荷卸しのバース、積み込み時間など変更できない制約が多く、大幅な改善が見込まれるのは配送ルートの最適化に限られていました。

ところが当社の場合、配車業務は業務委託先の運行管理者に一任しており、第三者の目でチェックすることができない状況にありました。そのため、配送工数やルート設定、台数が本当に最適かどうかは不透明と言わざるを得ません。加えて、配車業務を担う担当者は運行管理者資格を保有するプロフェッショナルであることが多く、私たちから改善の提案や交渉を行うのが難しい状況だったのです。

ルート上の要件を地図で表現できることで体感的に把握

―― 今回、ロジスティクスサービスを導入いただいた背景についてお聞かせください。

- 谷川氏:

-

ロジスティクスサービスは、展示会で偶然見つけたのですが、その瞬間はこれだと思いましたね。他社商品は、配送地域全体を俯瞰したルート選定はできるものの、当社が求めていたのはルート1件ごとの細かな選定でした。

使用車両によって走行可能なルートが異なることに加え、配送先には納品時間や車両の指定等厳しい制約条件があります。ロジスティクスサービスの配車計画の機能では、車種に応じた規制情報や配送先の制約条件を考慮して自動で最適なルート、車両の割り当てを提案してくれます。地図を見ながら細かいルートを把握できるため、素人でも分かりやすい点が良かったですね。

加えて、当社の利用用途に適したサブスクリプション契約により、他社商品と比べて安価に利用でき、費用対効果が得やすい点も導入の決め手になりました。

―― 導入にあたって検証を行ったと聞きました。具体的にどのようなことに取り組まれたのでしょうか。

- 瀧沢氏:

-

ロジスティクスサービスとしての良さは認識していましたが、実際に扱えるかどうかを1年かけて検証しました。ゼンリンの担当者に勉強会を何度も開いていただきながら、実際に当社のデータを用いてルート選定の精度を確認していきました。

ルート選定の最適化には、読み込ませるデータの正確性が求められます。当社ではさまざまな形状の折りたたみコンテナを使用しているため、実際の各車両の総積載量をロジスティクスサービス上に設定する点には若干苦労しました。

ですが、金額ベースでの換算を用いるなど、ゼンリンの担当者とさまざまな方法で試行錯誤を重ねた結果、最も実態に近い方式を見出すことができました。今では、かなり正確なルート選定ができるようになっています。

経緯・導入効果

運行管理者と同じ視点で建設的な交渉が可能に

―― ロジスティクスサービス導入による効果はいかがでしょうか。

- 瀧沢氏:

-

これまでは「このお客様は朝9時でないと受け取れない」「この施設は駐車場に停められないから路駐する必要がある」などの従来の制約に縛られて、交渉を諦めていた事案が多くありました。

ですが、ロジスティクスサービスで最適なルートを地図上で可視化することで、より具体的な改善策が明確になりました。今では、お客様や業務委託先の配送業者との建設的な交渉が進められています。とくに、運行管理者と目線が合わせて議論できるようになった点は、良かったと思います。

一番安心したのが、ロジスティクスサービス導入によって2024年問題の働き方改革関連法の改正にうまく対応できたことです。コロナ禍後には売上が急激に上がる状況もありましたが、ルートの効率化もあり、従業員の拘束時間も法廷範囲内に全て収まりました。実際、弊社は健康経営優良法人である「ホワイト500」にも認定されています。

―― 実際の運用面での手応えはいかがですか。

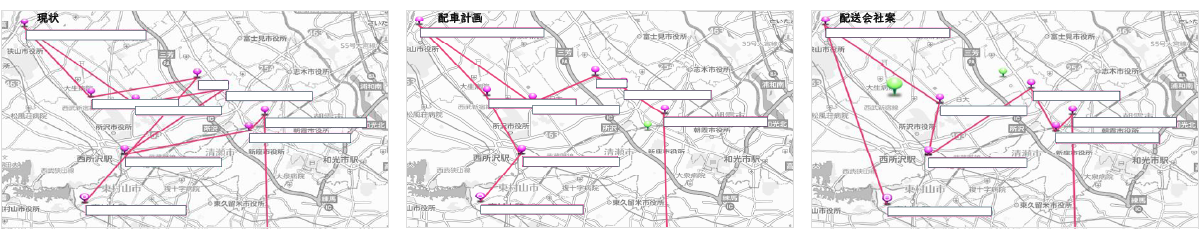

配送会社、関係者間で様々な検証を行った結果、最適な配送計画を導き出した。

- 谷川氏:

-

社内外でのコミュニケーションが格段に改善されました。例えば、配送時間の調整が必要な際、従来はExcelで作成した資料をもとに説明していました。しかし、数字の羅列に終始していたため、内容がわかりにくく、各所からの要望を抑えきれませんでした。

しかし、現在は配送ルートを地図上で視覚的に表現できるので、より説得力のある提案が可能になっています。従来のルートと新しいルートを比較して、新しいルートが効率的だ、ということをどの担当者にも直観的に理解してもらえるようになり、最適化への提案を受け入れてもらいやすくなりました。また、物流の知識がない場合でも、配車計画の知識やノウハウを体系的に伝えられるので、社内の引継ぎもスムーズになりました。

また、経営陣への報告においても、改善前後の状況を地図上で明確に示すことで比較しやすく、これまで以上に理解を得やすくなりました。加えて、DXに向けた取り組みはグループ共通の課題です。各部門では試行錯誤が続いていますが、物流部門ではロジスティクスサービス導入により、DXに向けた足がかりが掴めたと実感しています。

新たな物流拠点設置や他の物流網との統合を見据える

―― 今後の展望についてお聞かせください。

- 谷川氏:

-

現在は、関東圏の物流改善にロジスティクスサービスを活用していますが、今後は中部・近畿地区への展開を目指していきたいです。これらの地域でも物量としては十分な在庫を捌けるまでに成長してきたと感じており、新たな物流拠点の設置も検討しています。ロジスティクスサービスを活用することで、新規エリアでの配送計画も効率的に立案できるのではないか、と期待しています。

また、グループ内での共同配送の可能性も探っています。例えば、当社が展開するとんかつチェーン「新宿さぼてん」など、グループ内にもさまざまな物流網を抱えています。こうしたグループ内の他の業種をまたいだ物流網との統合による最適化も目指していきたいですね。

ロジスティクスサービス導入により、これまで見えなかった改善の可能性が見えてきました。社内外とのコミュニケーションが円滑になり、地図で表現した説得力のある提案ができるようになったことは、大きな変化だと感じています。

物流の2024年問題や人材不足、物価高騰など、物流業界全体が直面する課題は決して少なくありません。ですが、DXを通じた可視化と効率化により、解決の糸口は見つかるはずです。そのためにも、まずは自社の課題を明確にし、一歩ずつでも前進していくことが重要だと考えています。