政府は、2035年までに新車販売を電動車100%にする目標を掲げ、EVシフトが加速しています。こうしたなか、充電インフラの整備が課題となっています。今回、ゼンリンではEVユーザー400名への調査を実施。その結果から、充電スタンド不足だけでなく、充電時間を活用した新たなビジネスチャンスの可能性が見えてきました。この記事では、ゼンリン モビリシティ事業本部の濁川 信之と生田 桜華に話を伺いながら、EV充電インフラの現状と課題、そして事業者に求められる新たな視点を探ります。

担当者のプロフィール

濁川 信之(にごりかわ のぶゆき)

・モビリシティ事業本部 モビリシティ営業一部 モビリシティ営業二課

・EVビジネス推進プロジェクトに参画、プロジェクト全般を進捗管理。

生田 桜華(いくた おうか)

・モビリシティ事業本部 モビリシティ営業一部 モビリシティ営業二課

・EVビジネス推進プロジェクトに参画、マーケティング・広報活動を担当。

日本のEV市場、伸び悩む充電インフラ整備

政府は、2035年までに電動車100%目標を掲げており、各自動車メーカーはEVの開発・販売を加速しています。しかし、日本のEV普及率は他の先進国と比較して低い水準です。2023年の新車販売台数におけるEVの割合(軽自動車を除く)は1.7%にとどまっています。

その大きな要因の一つが、充電インフラ整備の遅れです。2023年には経済産業省が『充電インフラ整備推進に向けた指針』を公表。目標を世界標準に合わせる形で30万口に倍増したほか、高出力化や補助金を活用した充電スタンド整備を推進しています。しかし、2024年3月時点での充電スタンド数は3.2万口あまり(公共充電を対象としたゼンリン調べ)となっており、目標の1割程度にとどまっています。

EVへの高い継続意向の裏に見えるスタンド不足の課題

今回、ゼンリンはEVユーザー400名への調査を実施。EVユーザーの利用の実態が浮かび上がってきました。

<調査概要>

調査方法:インターネット調査

調査機関:ゼンリン調べ(調査担当:クロス・マーケティング社)

実施期間:2024年9月6日~10日

調査対象:BEV・PHEVの運転経験および自宅外での充電経験がある方

サンプル数(有効回答数):400ss

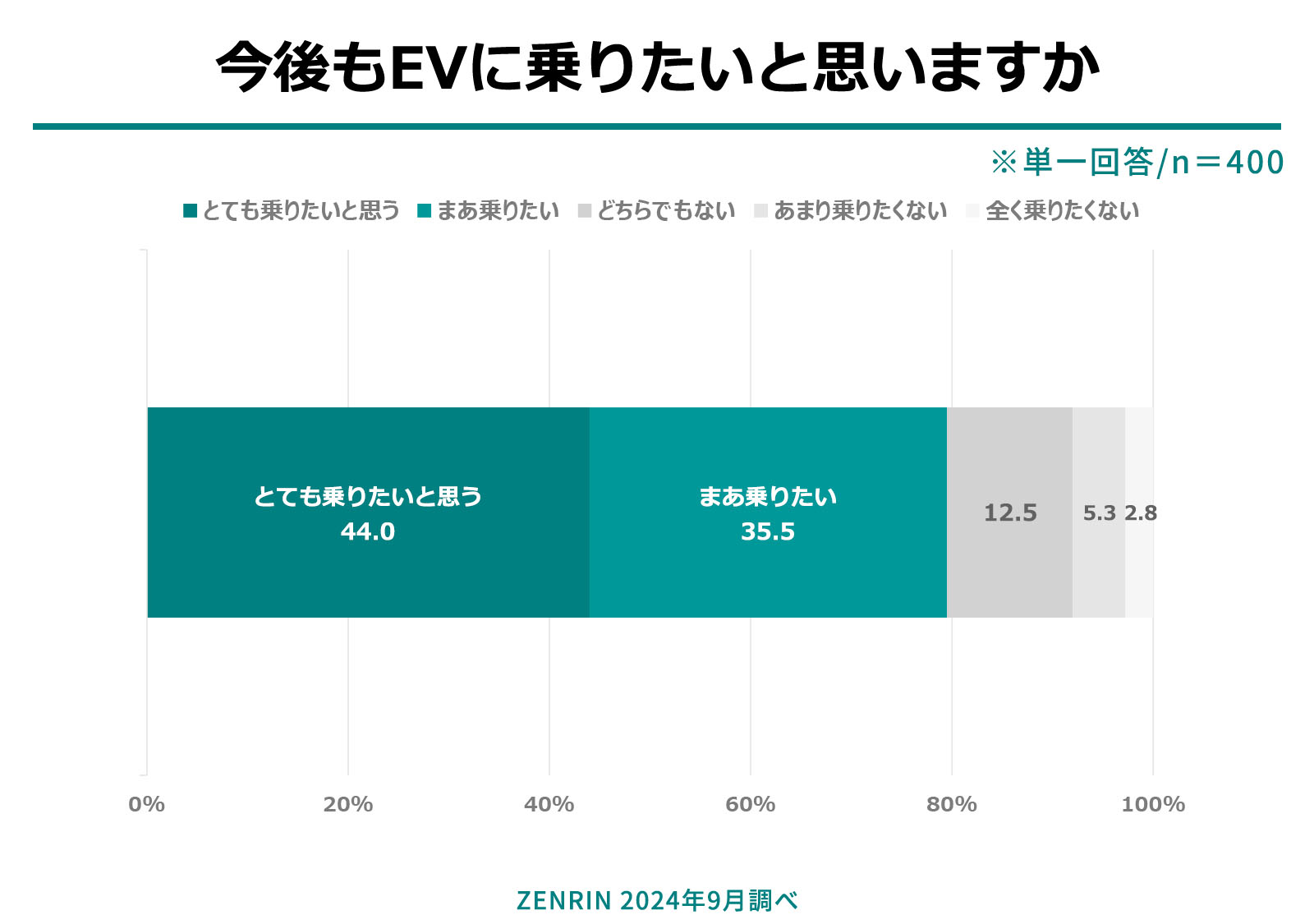

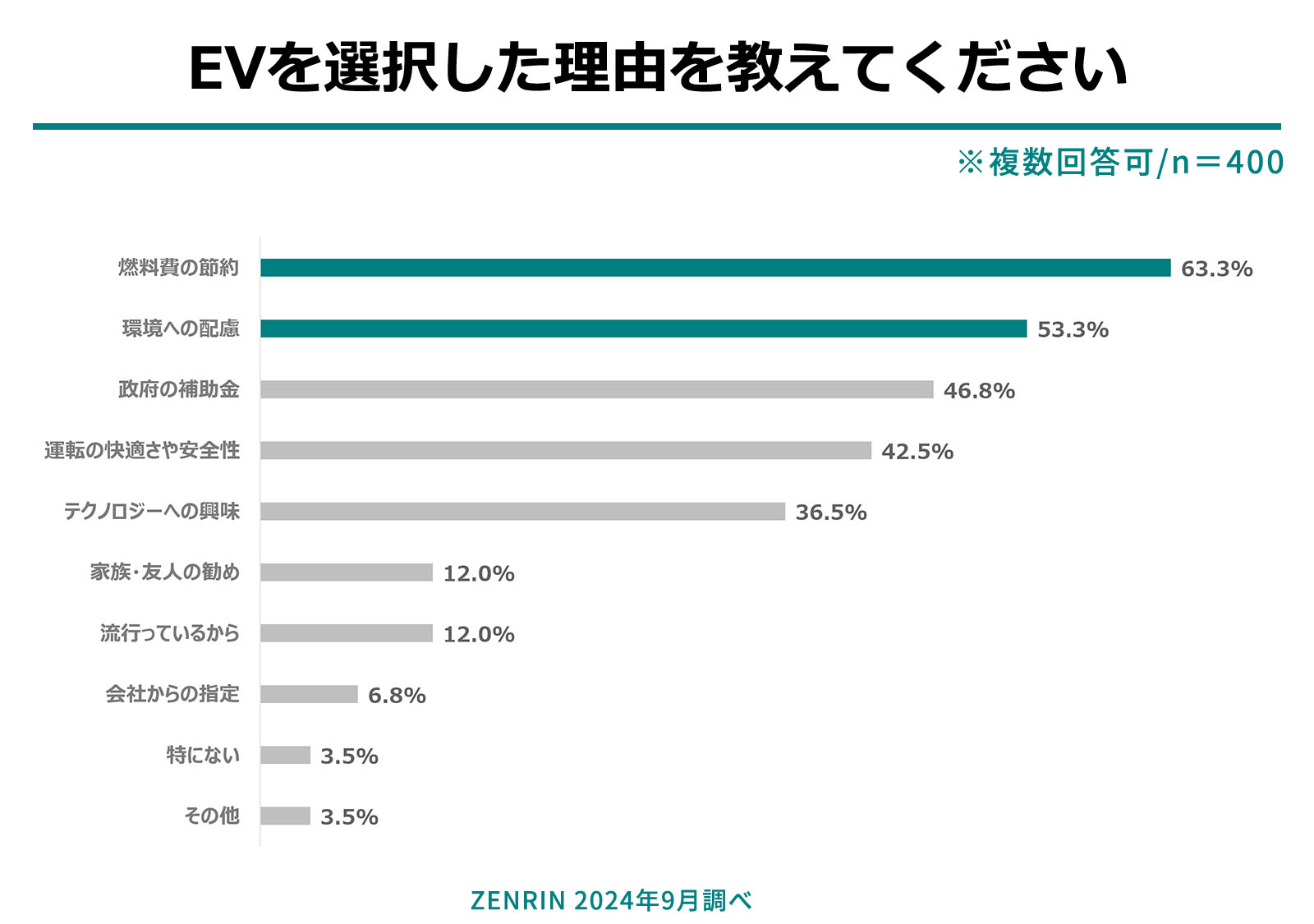

まず、調査で明らかになったのは、EVの高い継続意向です。調査によると、約8割のユーザーが「今後もEVに乗り続けたい」と回答しています。その理由として「燃料費の節約」(63%)、「環境への配慮」(53%)などを挙げており、EVを実際に利用することでその価値を実感していることがわかりました。

「EVの経済性や快適性、環境性能の高さなどは、従来指摘されてきたデメリットを上回る魅力と捉えられていることがわかります。ユーザーの実体験として、EVならではの価値が確実に認識されているのではないでしょうか」(生田)

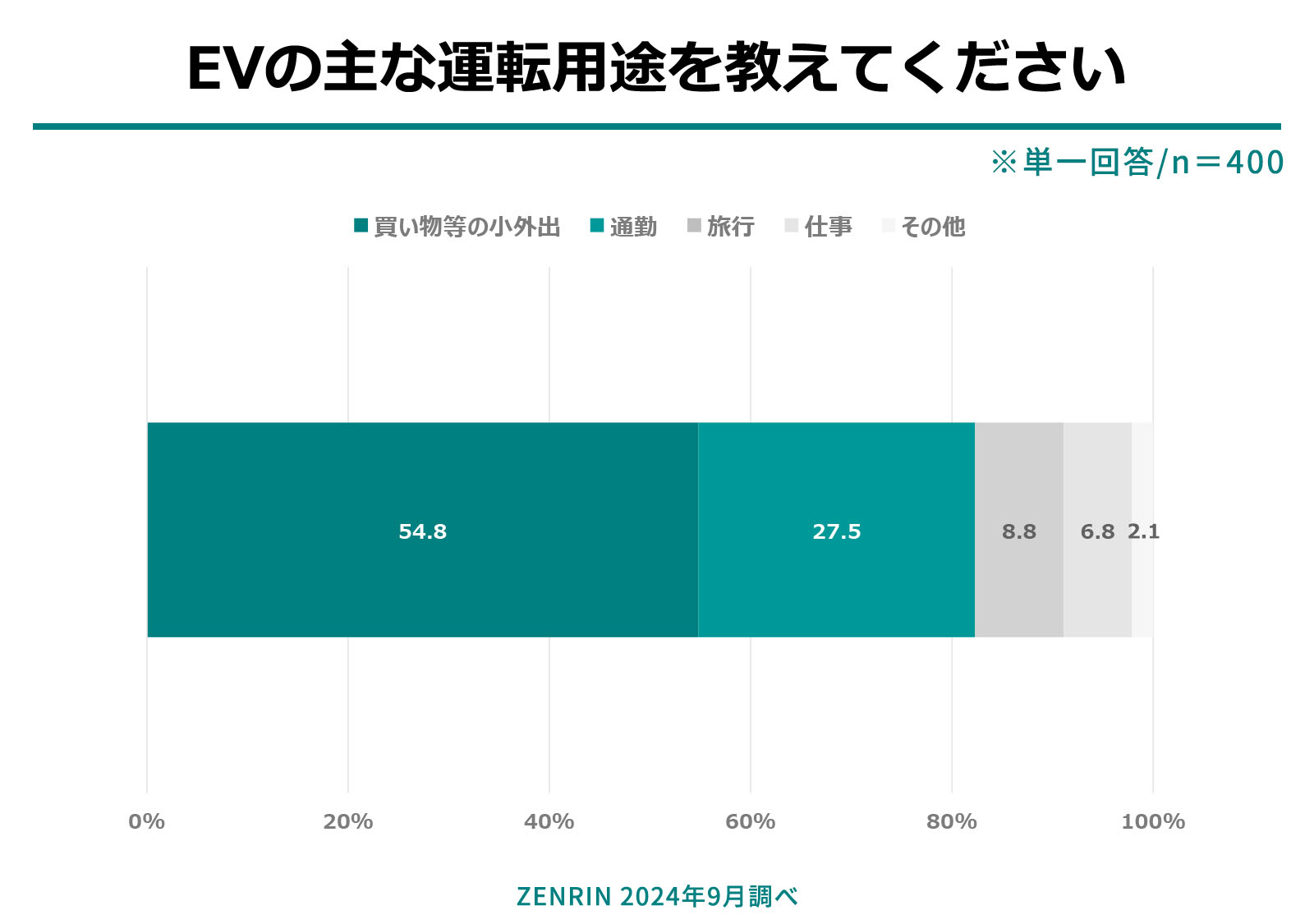

EVの利用シーンについても調査から明らかになっています。EVの主な用途としては、「買い物などの小外出」(55%)、「通勤」(28%)と、日常的な短距離移動が中心であることがわかりました。

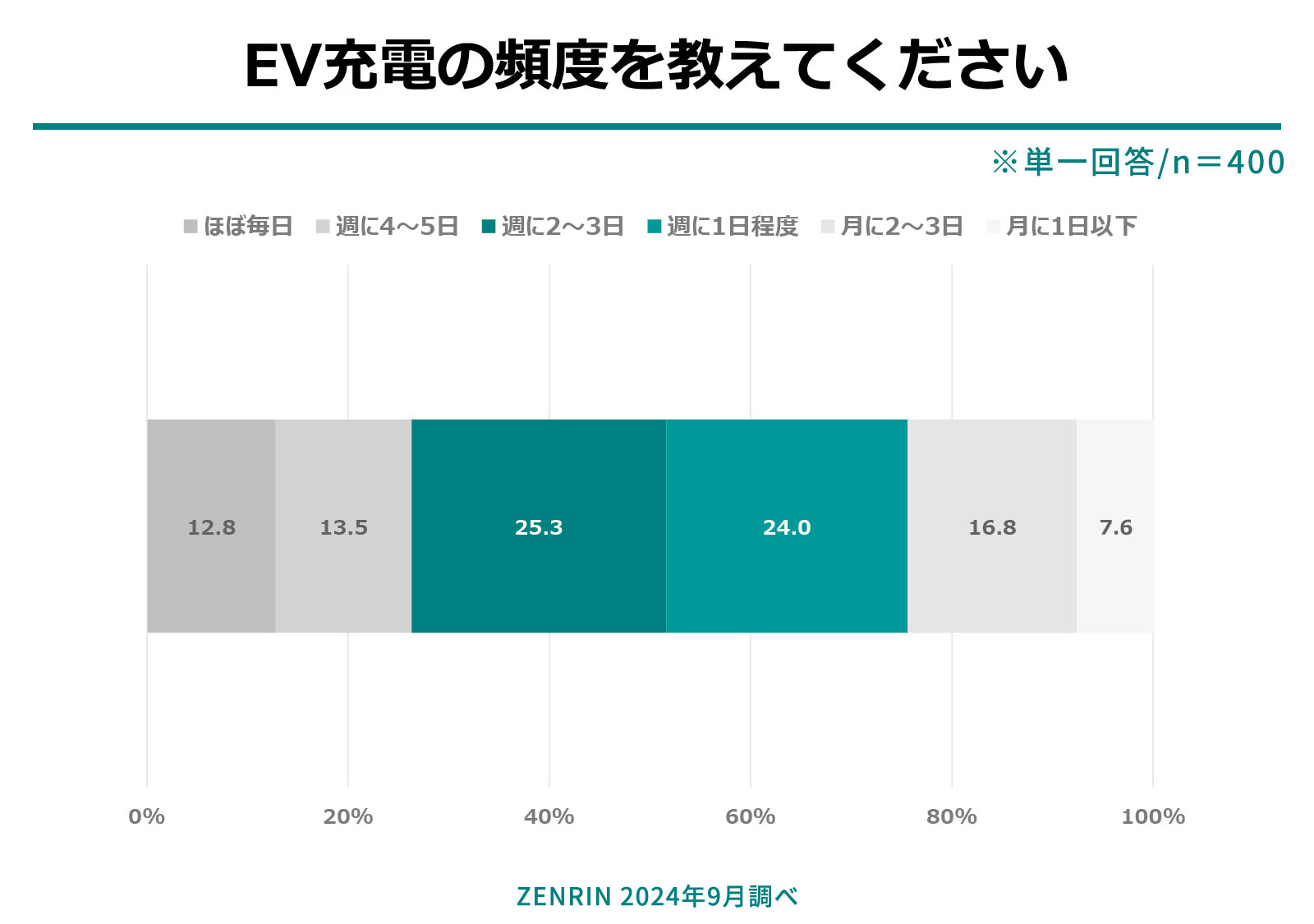

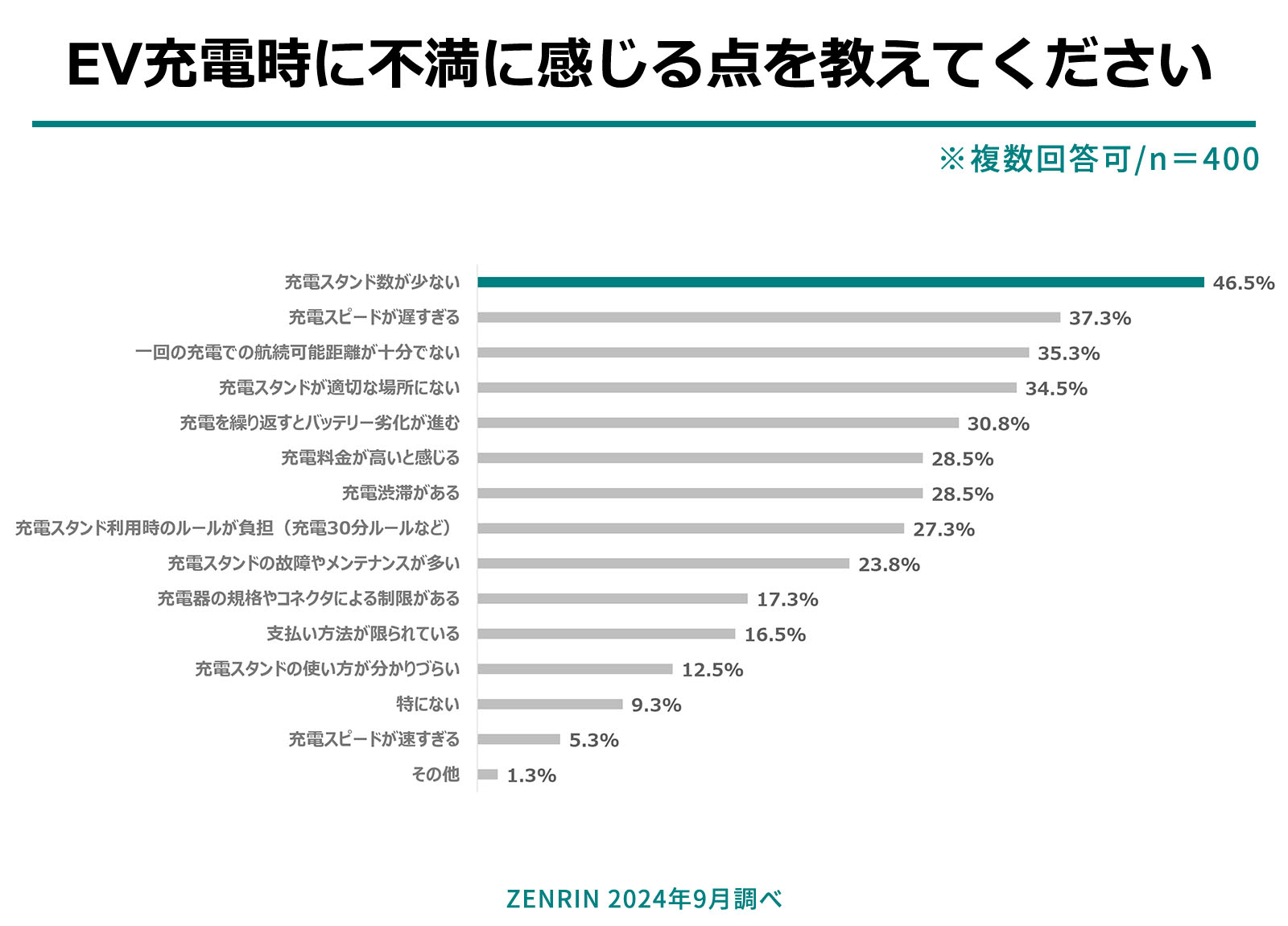

その一方で、充電頻度は「週2〜3回」が25%と最も多く、次いで「週1回程度」が24%と、多くのユーザーが高頻度で充電していることがうかがえます。これは、ユーザーが感じる課題にも反映されています。EVの課題について聞いたところ、「充電スタンド数の不足」(46.5%)が最も多いことがわかりました。

充電スタンドの最適な設置場所の選定が不足感を軽減する鍵

では、充電スタンドの新規設置は、不足しているのでしょうか。濁川によると、各事業者が積極的に新規設置しているといいます。しかし、老朽化や需要に見合わない事例により撤去されるスタンドが一定数存在するため、総数としては緩やかに上げ止まりの状態になっているのです。

さらに、濁川は充電スタンドが抱える潜在的な課題について指摘します。

「総数が不足していることはさることながら、立地や充電出力、充電サービスの多様化、スタンドの故障・不具合などを考慮すると、実際に使える数は限られてしまいます。そのため、ユーザーはより一層の不足感を実感するのではないでしょうか」(濁川)

その上で、利便性が高く持続可能な適切な場所への設置や、より多くのユーザーに使ってもらえる条件での設置が欠かせないと、濁川は指摘します。

充電スタンドの設置場所を検討するとき、まずは稼働が見込めることが求められます。その際、データ分析に基づく戦略的なアプローチが欠かせません。交通量データによる地域の移動需要だけでなく、周辺の人口や建物の属性情報なども重要な判断材料となりえます。

さらに、防災の観点も見逃せません。EVは、災害時の電力供給源としても機能するため、避難所との位置関係やハザードマップの危険情報なども検討要素に加わる可能性があります。

濁川は「充電スタンドがビジネスそのものとして持続可能であるためには、地域内のさまざまな情報を鑑みて最適な場所に設置することで、より多くのユーザーに利用され、充電スタンドがしっかりとその役割を果たせるのではないか」と指摘します。

30分の充電時間がもたらす新たなビジネスの可能性

充電時の過ごし方に関する調査結果からは、新たなビジネスの可能性も見えてきました。

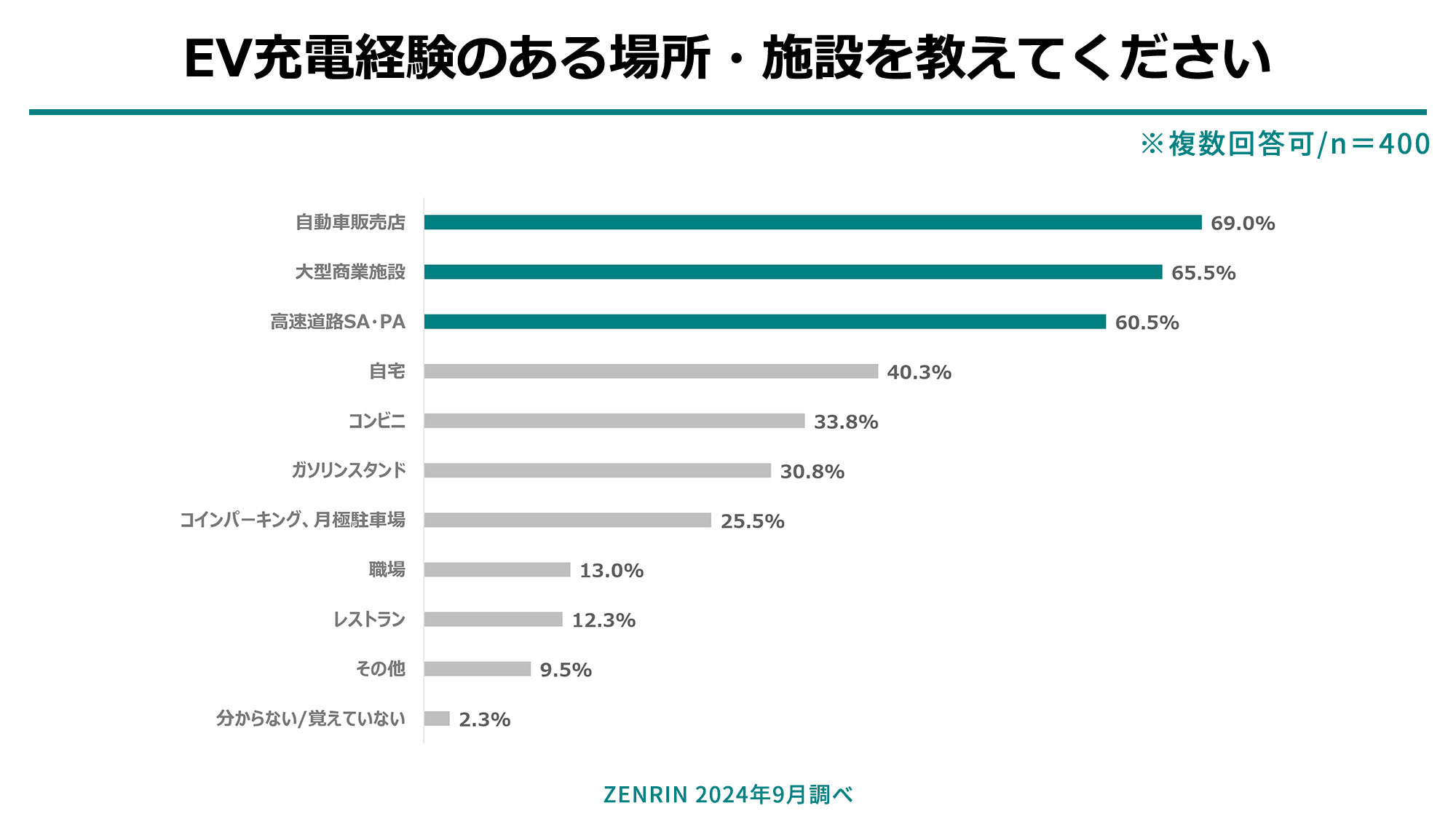

充電経験のある場所や施設について尋ねたところ、自動車販売店が最多で69%。続いて、大型商業施設や高速道路SA・PAも6割以上のユーザーが利用していました。自動車販売店の場合、設備数の充実度や充電・駐車代が安いこと、サービスが良いことが理由と考えられます。一方、商業施設やSA・PAでは、目的地や経路に応じて充電していることがうかがえます。

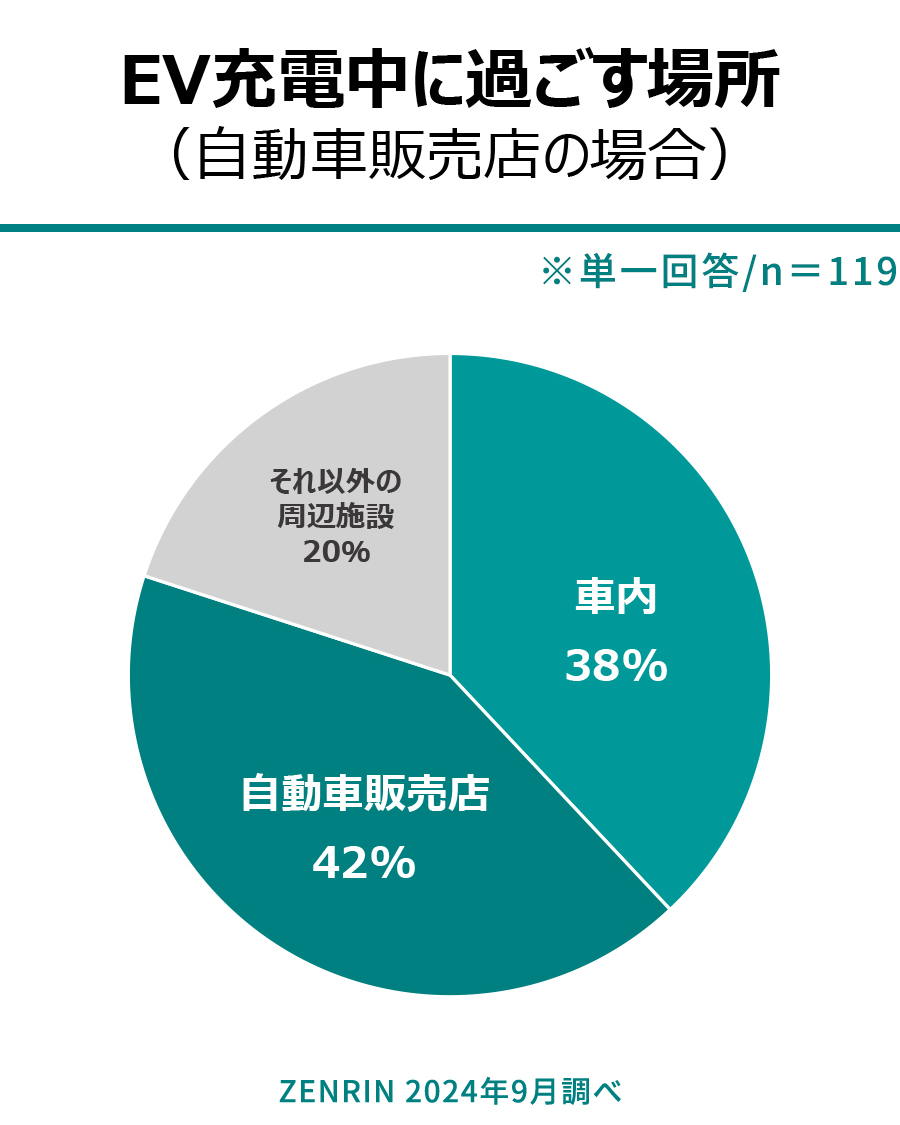

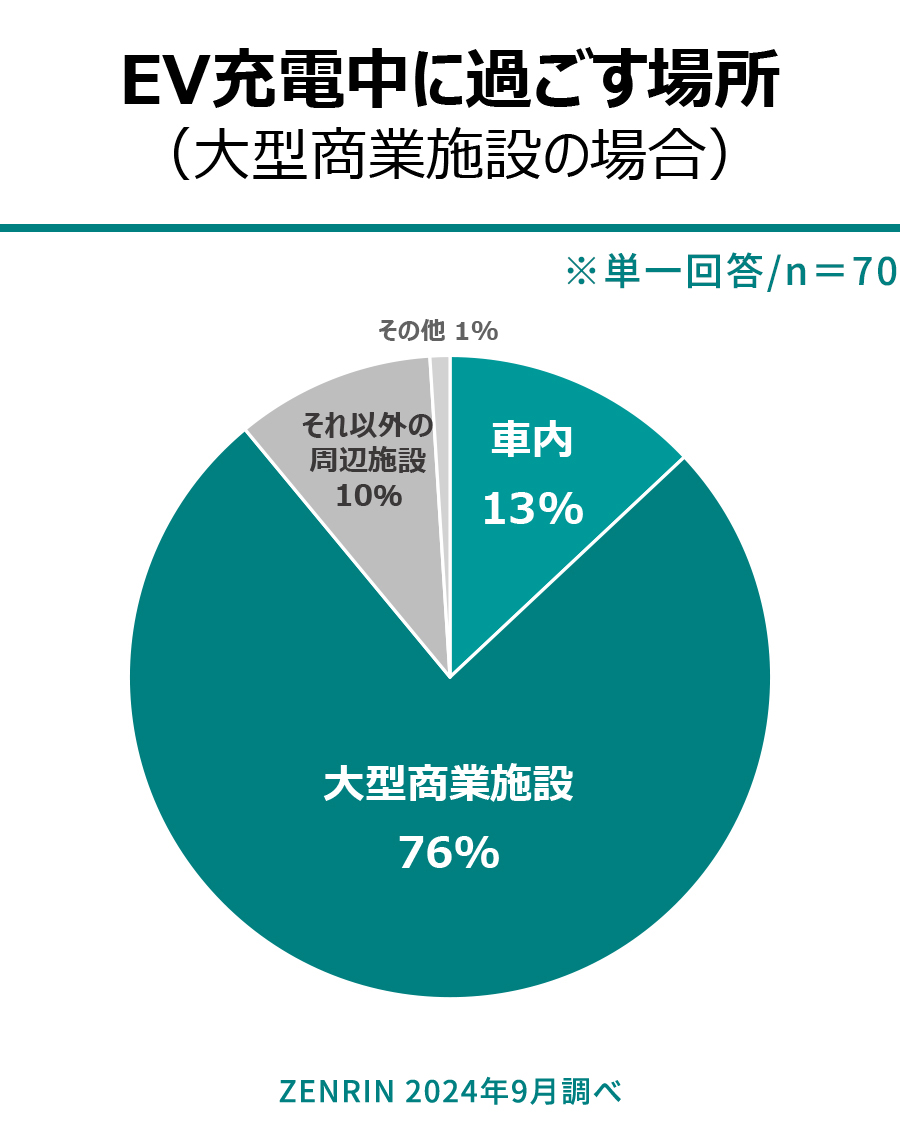

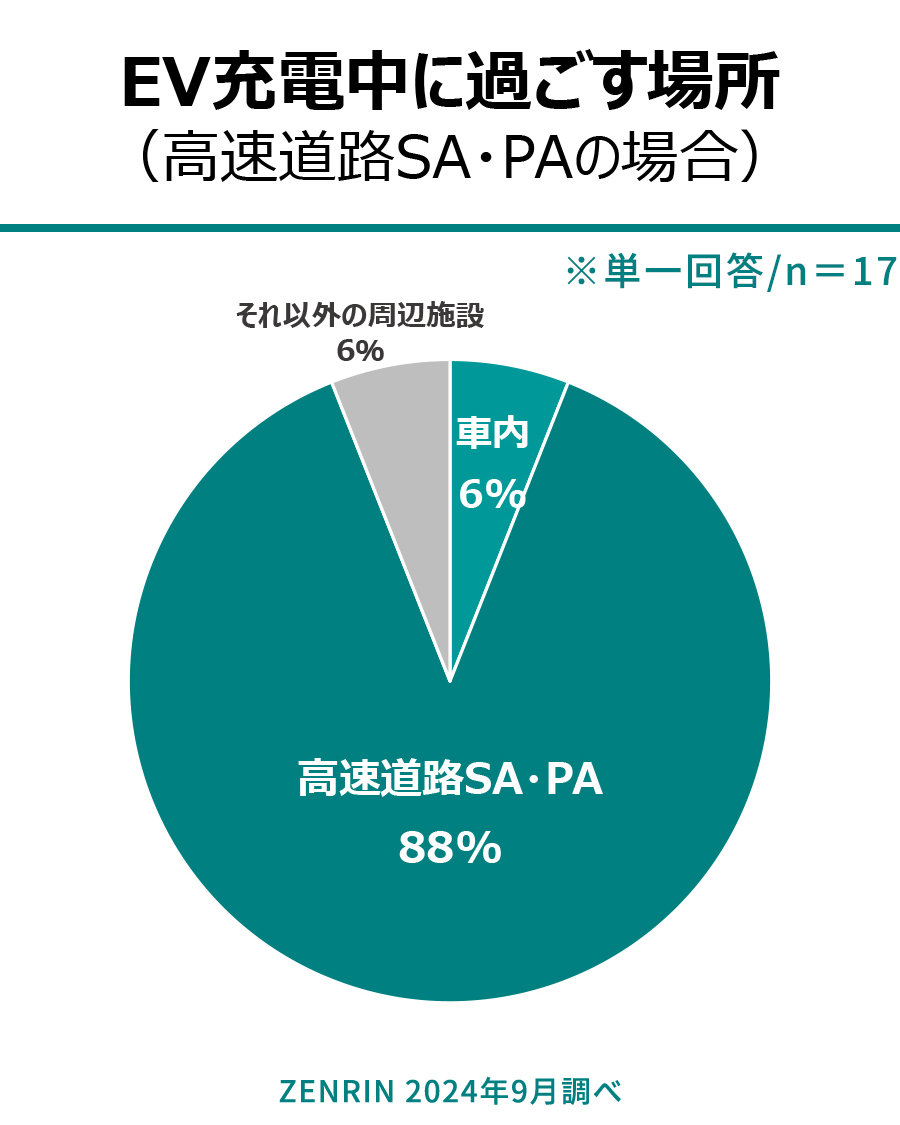

とくにこの調査では、充電時間の過ごし方について特徴的な結果が明らかになっています。自動車販売店での場合、約4割のユーザーが車内で過ごしていることがわかりました。また、商業施設やSA・PAでは施設内を利用するユーザーが約8割にものぼります。

急速充電の場合、標準的な充電時間は約30分。この「中途半端な」時間をどう活用するかが、事業者にとっての課題であり、チャンスにもなります。

「30分という時間は、しっかりとした食事をするには短く、単なる休憩にはやや長い時間。商業施設との連携したクーポンや広告による販促や、車内でスマホで楽しめるエンタメコンテンツの提供など、充電時間を活用したさまざまなサービスの可能性があります」(生田)

充電インフラに関わる情報提供の重要性

充電インフラの物理的な整備と並行して、情報提供のあり方も重要な課題です。

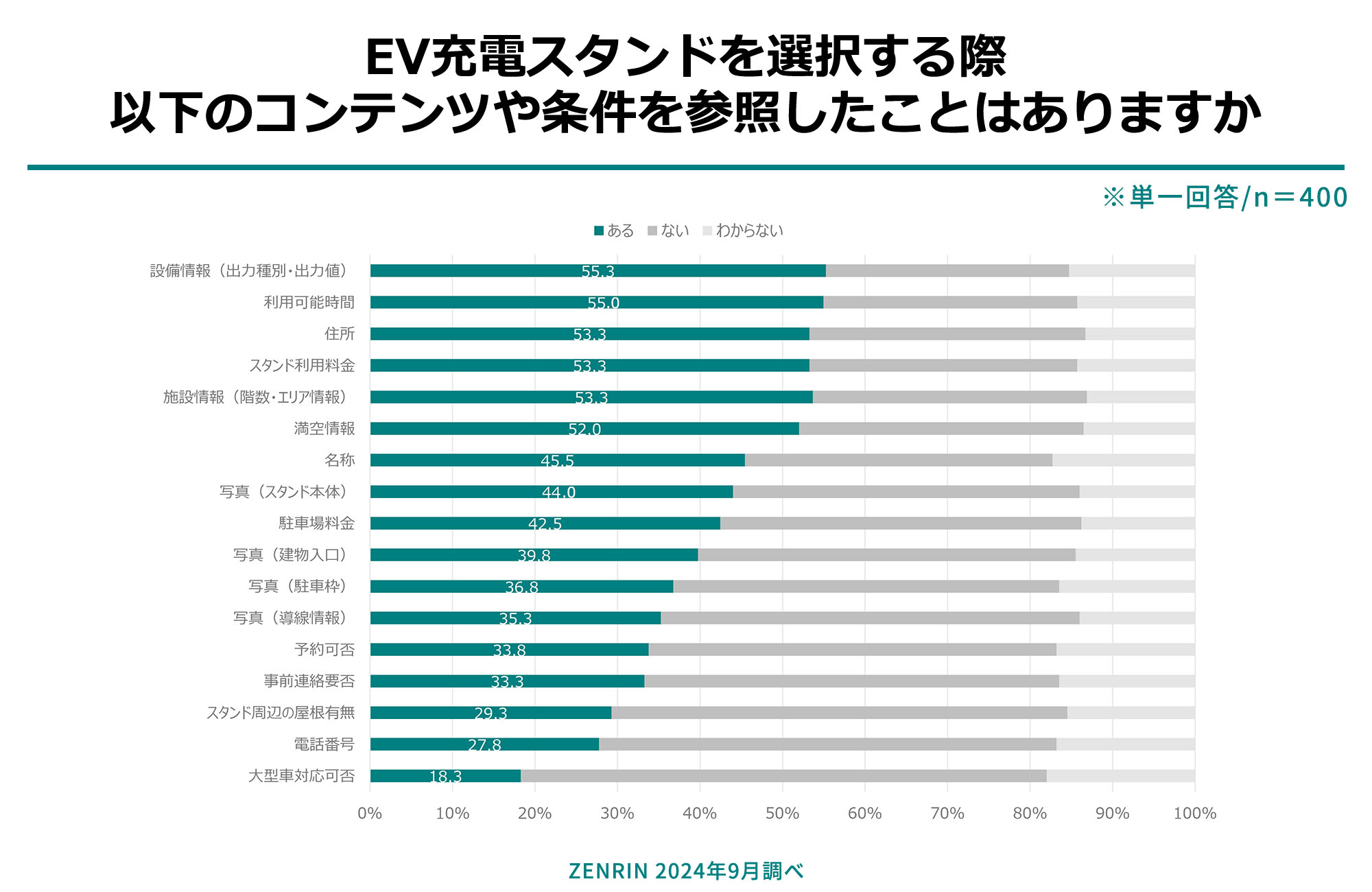

調査によると、充電スタンドの利用可能時間(55%)、設備情報(55.3%)、満空情報(52%)、などのコンテンツを参照した経験が多いことがわかりました。必要なコンテンツとしても、スタンドがいま利用できるのか、といったリアルタイムな情報へのニーズが高いことも明らかになりました。

「現状、充電サービス事業者ごとに異なるアプリを使用する必要があり、利用シーンによっては不便さを感じることもあるかと思います。事業者の枠を超えた情報の一元化や、リアルタイムでの正確な情報の提供が利便性改善、さらなる利用につながるのではないでしょうか」(濁川)

充電スタンドの満空状態、営業時間などの、充電スタンドに関するリアルタイムな情報提供により、ユーザーはより効率的に充電スポットを選択し、充電時間を有効活用できるようになります。また、事業者にとっても利用データの蓄積と分析は、より効果的な設備投資や運営改善につながるでしょう。

今後の展望として、濁川は「ゼンリンは、充電スタンドに関する情報の一元的な提供や、充電スタンドの最適な設置場所の選定などの支援に取り組んでいます。すでに自動車メーカーと共同で、走行距離やエリア、充電場所などの情報を匿名化し、ゼンリンの持つ地図情報などと掛け合わせることで、電動車の利用傾向を可視化するサービスも展開しています。今後はこうした取り組みをより加速させていきたい」と語りました。

まとめ

今回の調査結果から見えてきたのは、単なる充電スポットの増設だけではない取り組みへのニーズでした。充電というネガティブに捉えがちな体験をポジティブなものに変換させていくことが、充電体験やEVの乗車体験の質向上につながります。そのためには、より効果的な場所へのスタンド設置や、ニーズの高いコンテンツの提供など、新しいアプローチが欠かせません。

ゼンリンでは、地図情報をはじめとした網羅的な情報提供により、効果的な充電スタンドの拡充や、充電体験の質向上に向けた取り組みをサポートしています。

充電体験の質向上が、充電スタンドの利用拡大だけでなく、日本のEVのさらなる普及にもつながるのではないでしょうか。

今後のEV充電インフラを拡充していくためのポイント

EV充電スタンド設置場所の最適化

地域内の設置状況やさまざまな情報を鑑み、利便性が高く持続可能な場所への設置を検討すべき

| 必要な情報(例) | ゼンリン提供可能 |

|---|---|

|

全国のEV充電スタンド詳細データや位置情報 |

○ |

|

設置場所検討マップ(交通量/ハザードマップ/避難所/施設情報など) |

○ |

|

EV行動分析レポート(PDF形式:639KB) |

○ |

|

EVチャージ需要マップ(PDF形式:194KB) |

○ |

|

EV充電スタンド稼働率 |

_ |

EV充電におけるユーザー体験のアップデート

30分の充電待ちを快適にするサービス提供と、有効活用できる施設やコンテンツの拡充が必要

| 必要な情報(例) | ゼンリン提供可能 |

|---|---|

|

満空情報(EV充電スタンドの満車・空車状況のリアルタイム情報)(PDF形式:344KB) |

○ |

|

EV充電スタンド予約 |

○ |

|

商業施設・観光施設などの施設情報 |

○ |

|

販促コンテンツ(クーポン/広告など) |

_ |

|

車内エンタメコンテンツ |

_ |

※本記事の内容および調査結果の情報は2024年9月時点の情報です。

関連商品・サービス

お問い合わせ

関連記事

ジオ展2025登壇レポート――EV分野における企業共創の取り組みを紹介

「EV充電スタンド満空情報」はEVユーザーにとってどのような価値を持つのか?自動車ジャーナリストの会田肇氏が語る!

異分野のプロが手を組んでつくった自動運転シミュレーション

【調査】都道府県別『蚊に「〇〇れた」』言い方分布図を作成しました!

全国のハザードマップを手掛けるゼンリンが解説! 内水氾濫に備えたハザードマップの見方やポイントを公開

ゼンリンの3D地図データで建設DXを実現:事例と特徴を徹底解説

建設業界の課題に挑む:オンライン点群処理ソフトウェア「ScanX」

石川県応急仮設住宅マップ(広域一枚地図)を公開しました