2017/04/25時点の情報です。

地理人です。新年度になり、当コラムも3周年を迎えました。

ご覧いただいている皆様、ありがとうございます。

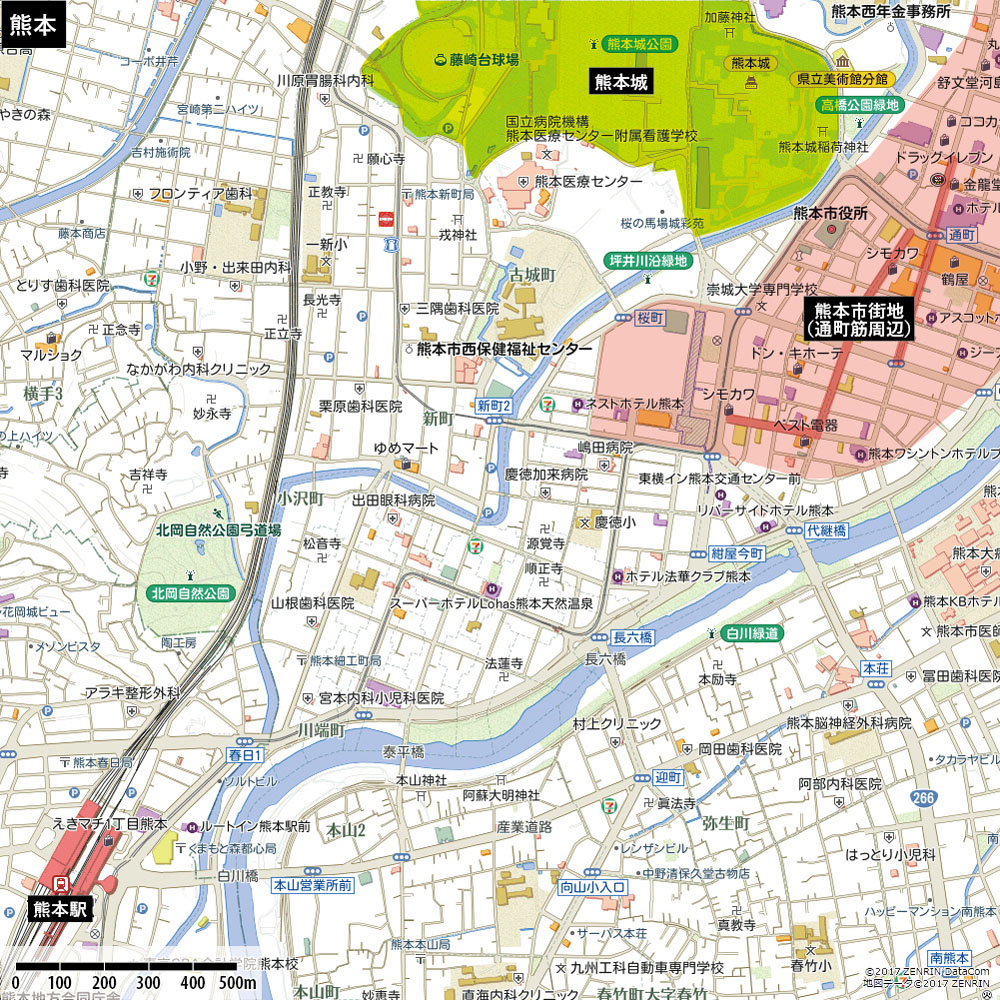

さて、昨年の熊本地震から1年が経ちました。熊本市街地も大きな被害を受けましたが、再開された熊本城のライトアップは市民の希望の灯となっているようです。皆様の中にも、連休に熊本へ観光に行き、熊本駅を利用する人がいることと思います。政令指定都市であることから、大都会を想像している人は、駅を降りて大きな商業施設などがないことに違和感を覚えるかもしれません。特に首都圏の人は「駅前が一番賑やかだ」と思う人が多く、駅前(という最も賑やかなところ)が賑わっていないと、「この都市は何もないのかも」と錯覚する場合もあります。しかし、駅から離れたところに街があり、そこが一番賑わっているというケースも多々あります。その最たる例が、熊本なのです。

熊本駅は地図の左下にありますが、熊本市街地と熊本城は、そこから2kmほど北東(右上)にあります。市役所や百貨店(鶴屋)をはじめ、量販店も、この「通町筋」の電停(路面電車の停留所)の近くに集中しています。写真で見ても、熊本駅周辺より、通町筋電停周辺のほうが、圧倒的に多くの人が行き交っています。

熊本市は熊本城を中心とした城下町ですが、なぜ熊本駅はこうも城から遠いところにあるのでしょうか。答えは、鉄道は既にできている人口密集地を避けて造るからです。建物が少ない所に線路を敷いたほうが良いのは当然と言えば当然でしょう。また、当時は電車ではなく、黒煙を上げる蒸気機関車が走り、煙害があるだけでなく、機関車のための線路や設備も必要で、主要駅の用地はかなりの面積を取られます。となると、なかなか簡単に街中に鉄道駅は作れず、昔は、駅といえば、長距離列車に乗る人のためのものでした。

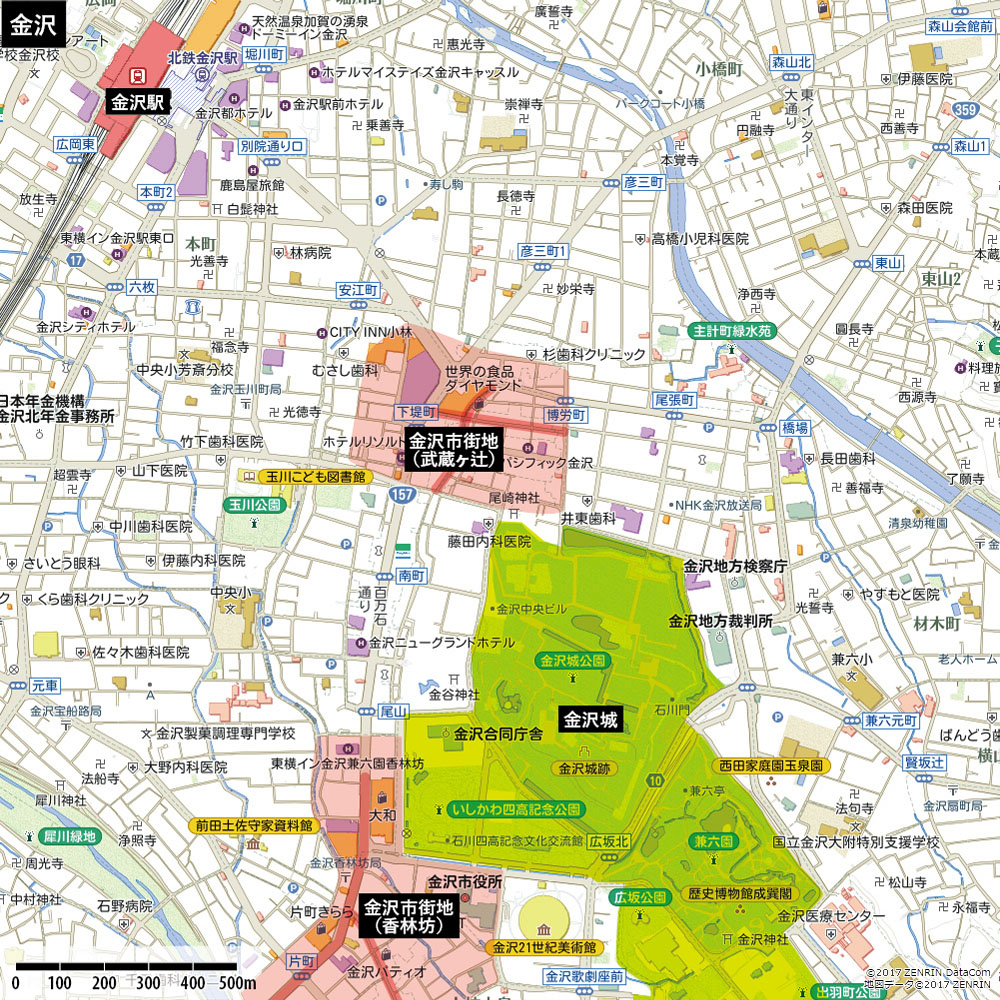

これは熊本に限らず、他の城下町でも言えることです。こちらは金沢市の地図と写真ですが、同じく、賑わっているのは駅前ではありません。金沢城の南西にある香林坊、北西にある武蔵ヶ辻が二大市街地です。北陸新幹線開通後、金沢駅周辺に賑わいが集中するかと思いきや、香林坊でも武蔵ヶ辻でも新たな商業施設がオープンし、地元客から観光客まで多くの人を集めています。

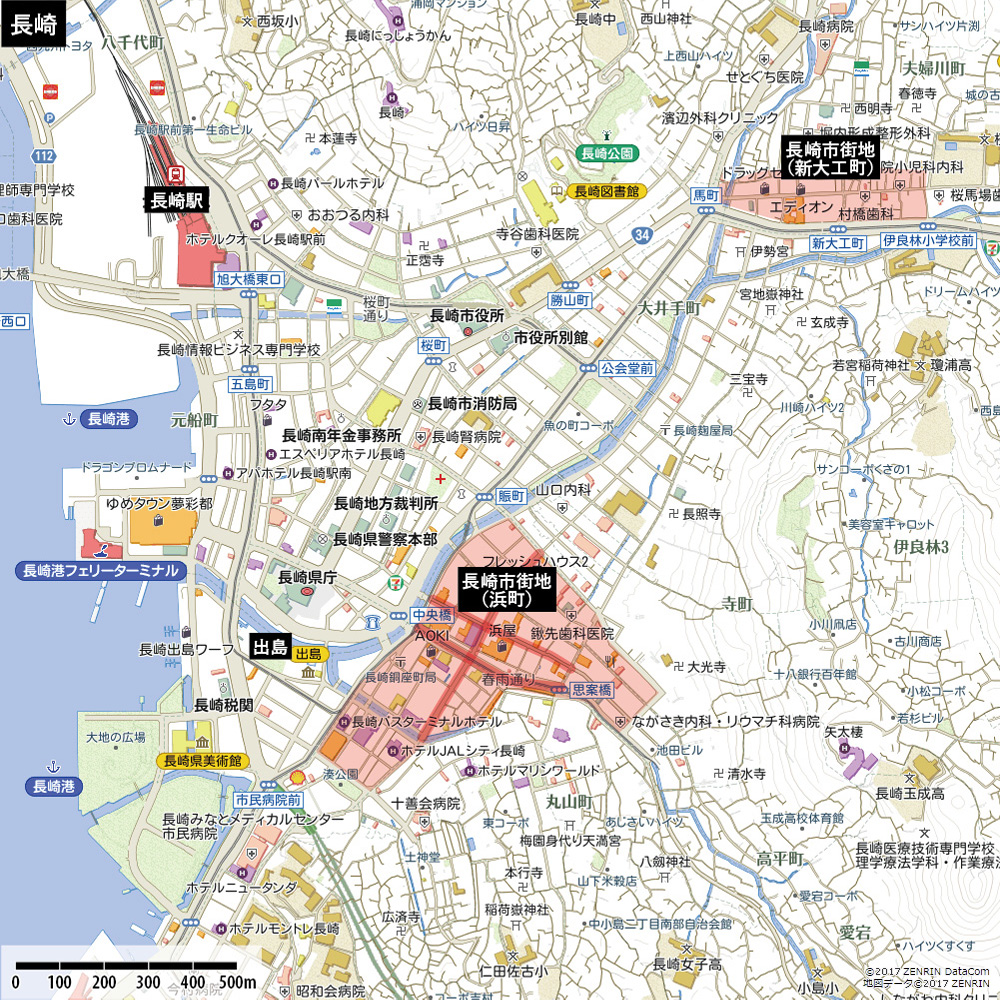

では、鉄道駅ができる前から賑わっているのは城下町だけでしょうか。そうとも限りません。

こちらは長崎市の地図と写真です。写真で見ても分かるとおり、長崎市で最も賑わうのは、長崎駅ではなく浜町(はまのまち)アーケードから長崎新地にかけてです。しかしその近くに城があるかというと、そもそも長崎は城下町でもありません。長崎は港町として繁栄し、浜町〜長崎新地の近くには、日本史でも必ず習う「出島」があります。

そのほか、札幌、盛岡、名古屋、京都、広島、福岡、鹿児島も、駅から離れたところに街が形成されています。城下町だけでなく港町、門前町など、都市が繁栄する要因はさまざまで、こうした都市発展の起源は、地図で古くからの市街地の近くを見ると紐解くこともできます。連休のお出かけの前に、地図を見て、近くの都市のお城や市街地をチラ見してみてはいかがでしょうか。

※今回はお出かけ情報をお届けする予定でしたが、より地図中心の情報となりました。次回こそ夏休み前ということで、お出かけ情報をお届けします。お楽しみに。

地理人(今和泉 隆行)

1985年鹿児島市生まれ。7歳のときに道路地図やバス路線図を書き始める。

1997年に実在しない「中村市」の都市地図の原形を書き始め、現在も改正中。

主な著者「みんなの空想地図」白水社